乡村振兴系列谈之一 —— “人”的问题

【乡村振兴】发布时间:2024-09-10 点击数:122

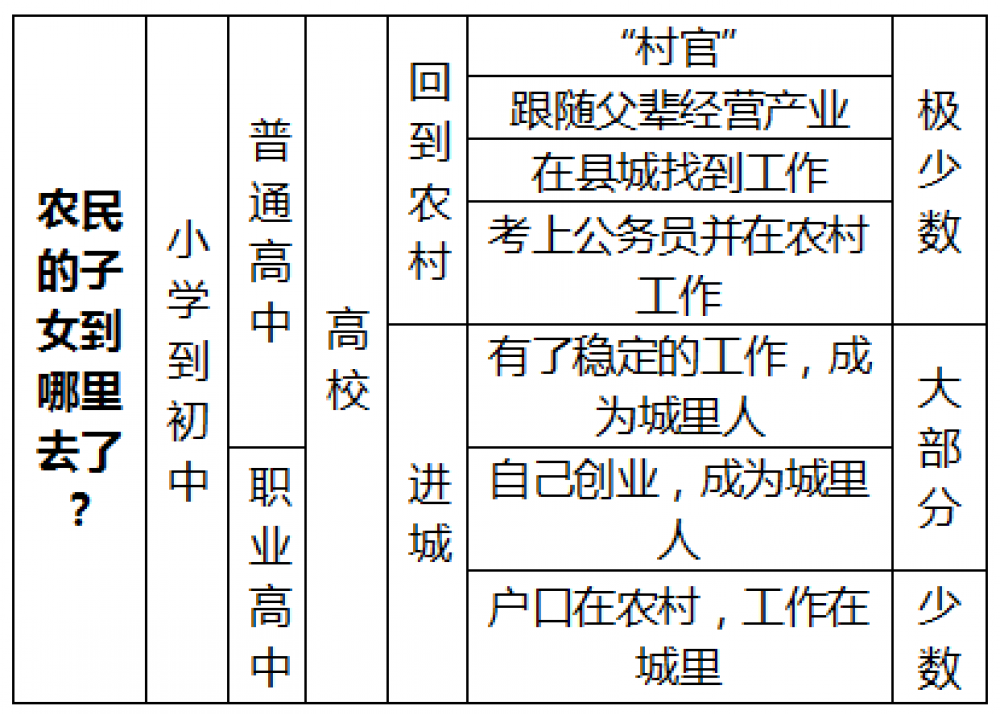

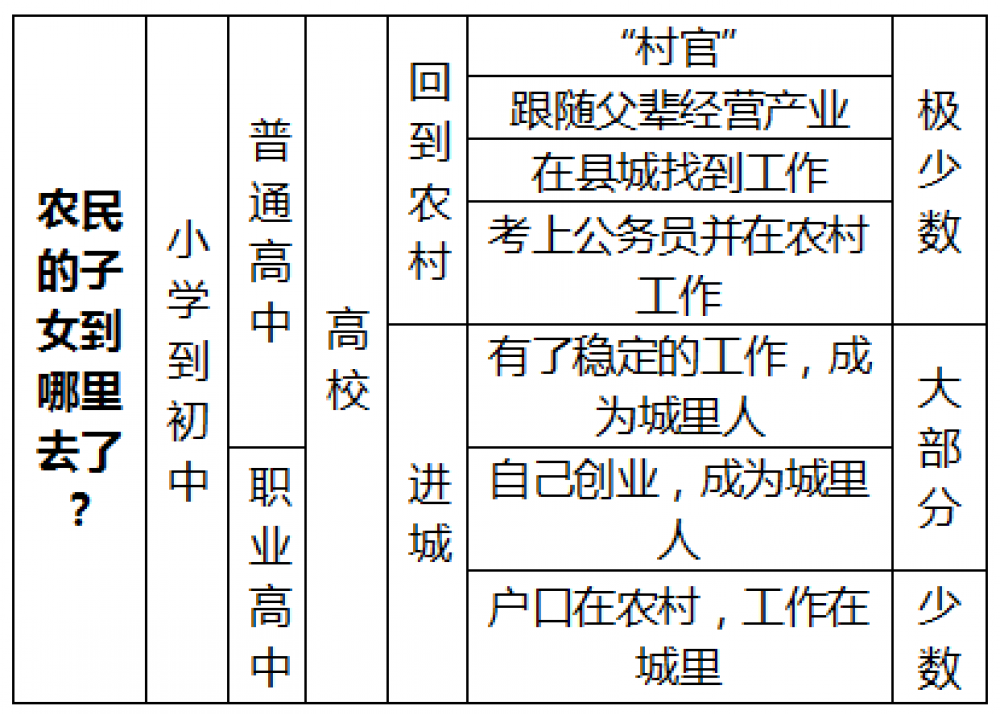

长效脱贫、乡村振兴,是摆在全党全民尤其是农村党组织、村民自治组织和农民面前的重大任务。如何完成这一任务,首先要解决“人”的问题。乡村人才逐年流失,却少有人才进入乡村,是乡村振兴面临的最大问题。 现在全国普及九年义务制教育,农民的孩子同样享受这一福利。孩子们读完初中后,升入高中,50-60%读普高,50-40%读职高。农村职高90%以上属于“职籍普读”,虽然学籍属于职业高中,学习的却是普高课程,毕业之后,除极少数升入公办职业院校,其余都参加高考,“圆大学梦”。由于高等教育快速发展,大专已经不须要设立最低录取分数线,学生高考分数刚出来不几天,就可以收到大专《录取通知书》,有的学生可以收到2-3个甚至更多。这些大专学校广发《录取通知书》,以达到开发生源的目的。因此,所有的高中毕业生,无论普高还是职高,都有读大学的资格。农民的孩子,100%进了高校。高校毕业后,有的读硕、读博,就基本不回来了。其他毕业生,回到农村的主要有4类人;其他的都到城市去了。(参见下表)

二、农民都在做什么?

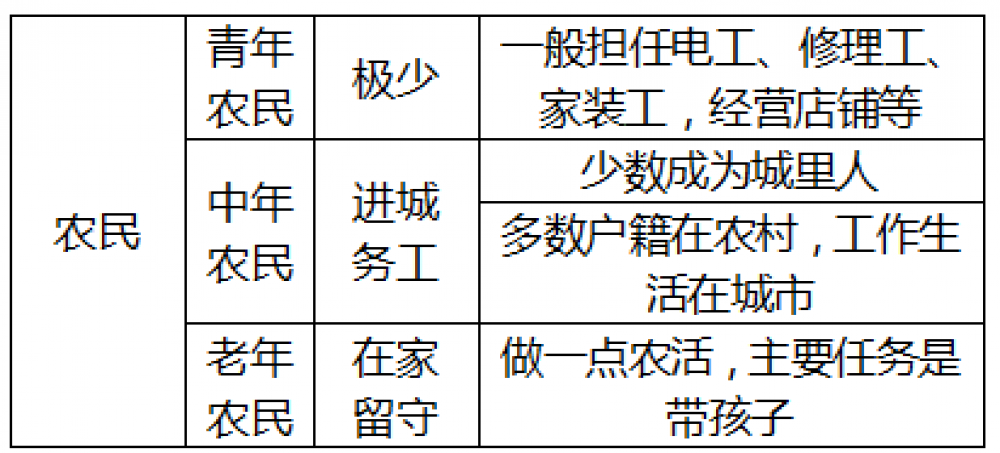

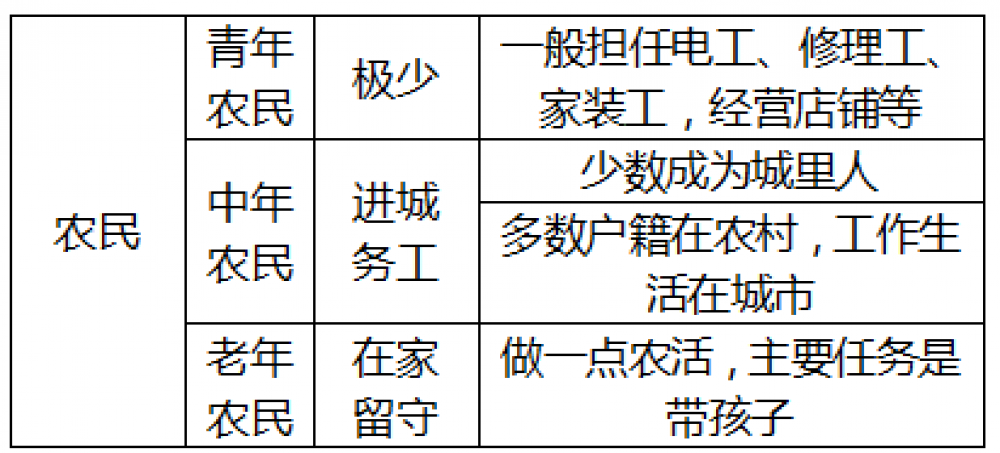

因为农民的下一代都通过读书进了城市,青年农民已经极少,一般在乡村从事电工、修理工、家装工,或者经营各类店铺,已经很难找到还在种田的青年农民。中年农民都进城务工,小部分(有的成为企业主)在城里买了房,买了车,有了城市户口,成为“城里人”;大部分户籍还在农村,身份还是农民,但除了春节等较大的节日外,并不在农村工作、生活。留在农村生活的,是老年农民和没有城市户籍的农民工的孩子。乡村缺乏生气,成为一种必然。(参见下表)

三、“农村人口城镇化”与农村人口素质下降的关系。

“农村人口城镇化”是农业型国家向工业型国家转变的必然过程,但这并不是农村缺乏生气的真正原因。因为即使城镇化率达到70%,还仍然有30%的农民留在农村,这30%的农民一家三代都在农村生活、工作,组成一个完整的农村社会群体,享有比原来多出一倍有余的土地资源和其他社会资源,农村将会更加繁荣和兴旺。

目前的情况是,未“城镇化”的农民家庭,核心成员在城市,老人和小孩留在乡间,小农户农业出现萎缩;家庭分隔两地,滋生出许多社会问题。其根本原因,在于“一个家庭种一年地的收入,还不如一个人在外面打工一个月。”(《决策杂志》刘奇《八大问题不解决,乡村振兴无从谈起》)另一方面,户口在农村、常年工作生活在城市的农村人,给城市的行政管理、治安管理、交通管理、教育管理、房产管理、卫生防疫管理等等,带来沉重压力。这种现状,既阻碍了农村高质量发展,也制约着城市的高质量发展。 “谁进城”的选择权,掌握在城市管理者手里。每个城市都有农村人口取得该市户籍的相关规定,如学历、房产、无犯罪记录等。结果是最有能力的高校毕业生和最有活力的农民工成了“城里人”。城市在籍人口的平均素质逐年上升,农村人口的平均素质逐年下降。 这就是目前农村“人”的问题的症结。不解决这个问题,就无法去谈乡村振兴。目前人口的流向是单一的农村向城市流动;但是理性的人口流动应该是双向的,交互的,既有农村人口流向城市,也有城市人口流向农村,总量上是农村流向城市,形成“城镇化”大格局下的人口双向流动,人才双向流动,高校毕业生分向流动的局面。 摆在我们面前的任务是,推动农村出身的企业家返乡投资,非农企业家转行或者“增行”投资农业,涉农类高校毕业生到农业基层扎根,在农民家门口为农民提供充足的、多样化的就业岗位,逐步实现人口流动和人才流动的理性化,为乡村振兴构建坚实的“人”的基础。