文字绘画,都需要一种物质倚凭。

陶文直接刻画在陶器上。岩画直接雕刻在岩石上。甲骨文依托的是龟甲和兽骨。孔子读《易》,“韦编三绝”。那时的《易经》,是书写在用熟牛皮串连起来的竹简或木简上。

帛书则是写在“帛”上的文字。帛是一种白色的丝织品,汉代称丝织品为帛或缯,合称缯帛,所以帛书也叫缯书。也有在帛上画画的,这种画称之为“帛画”。中国目前现存最早的帛画是20世纪30年代在长沙的楚墓中发现的。

陶器岩石沉重,不方便携带,而且陶器易碎,难于保管;龟甲兽骨数量有限;不管是陶器、岩石还是龟甲,雕刻起来都不容易。缯帛很轻,可以折叠,方便携带,也方便书写,但是造价过高。非达官富贾,又有谁能用缯帛作为书写材料?书写材料,成为文化传播的“瓶颈”,制约着文化的纵向留传和横向流布。古老的先民,一直在摸索写字作画的材料,虽然有所前进,却缺乏质的飞跃。

直到东汉,出现了 “纸”,文化传播的材料才发生了突变。

蔡伦是东汉京师的“尚书令”,这是个中层职位,俸禄六百石,常以宦者为之。他虚心听取工匠建议,经过反复试验,造出了以树皮、麻头、破布、旧渔网为原料的纸张 “蔡侯纸”,成为古老中国四大发明之一 “造纸术” 的发明者。美国人麦克 · 哈特《影响人类历史进程的100名人排行榜》中,蔡伦位列第七。

也有人说,蔡伦之前,中国已经出现纸张,最早的纸张,应该是不知名的劳动者的创造,这也许是正确的。但中国人世代沿袭,公认蔡伦是造纸的鼻祖,赞为 “纸圣” “纸神”。蔡伦是掠美也好,是实至名归也罢,都不在本文探讨范围了。

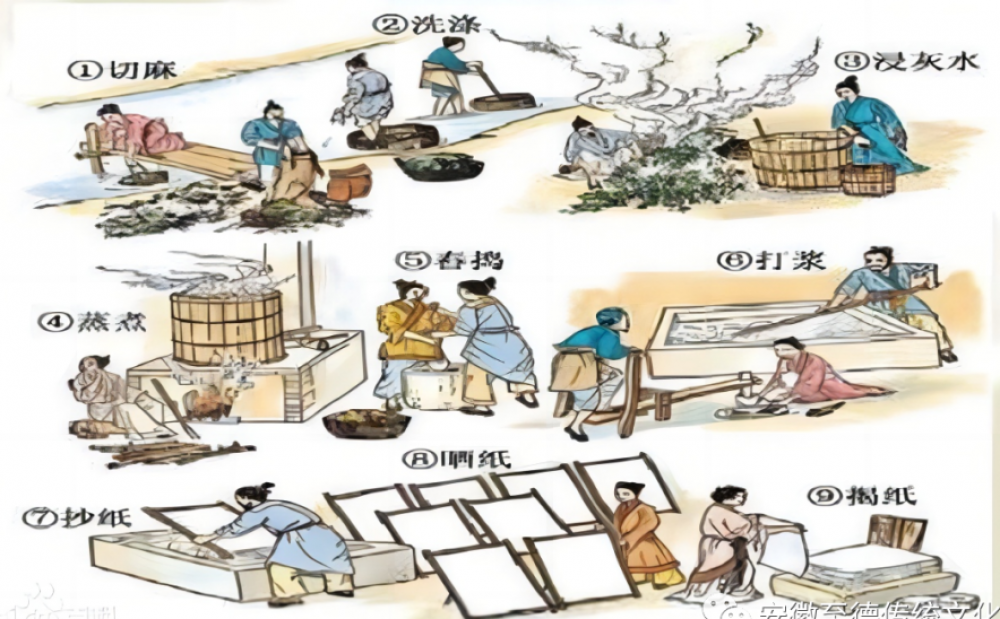

(图片来自网络)

从上图看,蔡伦造纸已经形成一整套工艺流程。这种流程跟笔者家乡制造 “裱纸” 工艺流程十分接近。

“裱纸” 以嫩竹为原料;把嫩竹破成片,晒干,放进石灰水池中浸泡;待竹片纤维开始显露,就捞出来放在水碓下舂打;然后把舂打而成的粉末放入水槽中打浆,再用纸帘捞,纸帘呈网状,水浆中的水渗去,纸帘上就会留下一层薄薄的带水纤维,把纸帘翻过来,轻轻一放,这张带水纤维就落在事先准备好的木板上;反复捞,反复放,最后一层层地叠成一个正方体;把正方体中的水份挤压出来,再用纸拓把纸张一页一页分开,就是一张一张的裱纸。之后就有晒干和焙干两种方法了:晒干较为简单,无须介绍;焙干则要先建焙房,然后把半干的纸张贴在焙房的墙壁上焙。晒干的叫“晒裱”,焙干的叫“焙裱”。当然,焙裱的造价和售价都比晒裱略高。无论晒裱还是焙裱,都呈黄色。

生产裱纸的过程中,也有加进野生猕猴桃藤蔓汁水的。将野生猕猴桃藤蔓打烂浸水,就得到一种绿色的汁液,晶莹剔透,软软滑滑,加进打浆池中与竹纤维一起混合,造出的裱纸表面光洁细密,质量更好。

过去的学生都要习练毛笔字,裱纸是习练毛笔字的最好材料。我在中学教书时,有位同事爱用毛笔书写,他写给别人的书信,必用裱纸,满纸龙飞凤舞,墨香氤氲。