不管“纸张”的概念如何拓展,有一样纸张似乎无可替代。——它就是“宣纸”。

宣纸以普通树皮稻草等为原料,经反复蒸煮、洗涤、捶打、摊晒等工序制成,外观洁白细腻,是书法、绘画、印制家谱、书籍等的主要材料。因其产自宣州,故名“宣纸”。

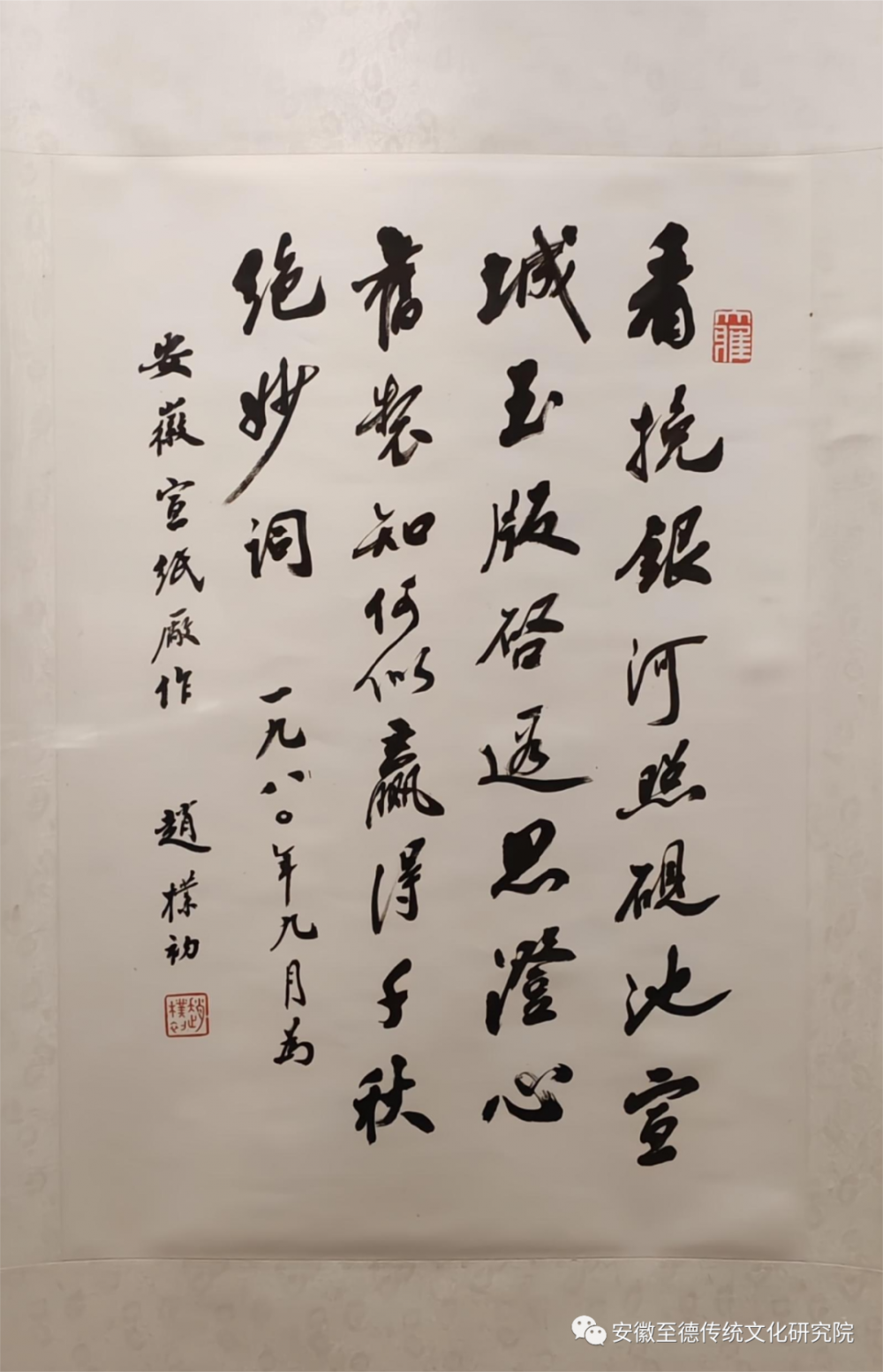

清蒋士铨曾作诗称赞宣纸:“司马赠我泾上白,肌理腻滑藏骨筋。平铺江练展晴雪,澄心宣德堪等伦。”他称宣纸“肌理腻滑”,又说宣纸内藏“骨筋”;有如“平铺的江练”,又如铺展的“晴雪”。让人对宣纸的色如白雪、细腻柔滑、耐折抗拉,有一个形象的了解。中国前佛教协会主席赵朴初,则称宣纸为 “银河” “玉版”,同样是在夸赞宣纸的洁白如玉。

著名作家刘醒龙称宣纸为“贤纸”。他在《泾川贤纸序》中说:宣纸“迥拔清瘦惊世美净之山水瑰宝草木精灵,敢不以 ‘贤’ 代 ‘宣’,敬为 ‘贤纸’ ”。

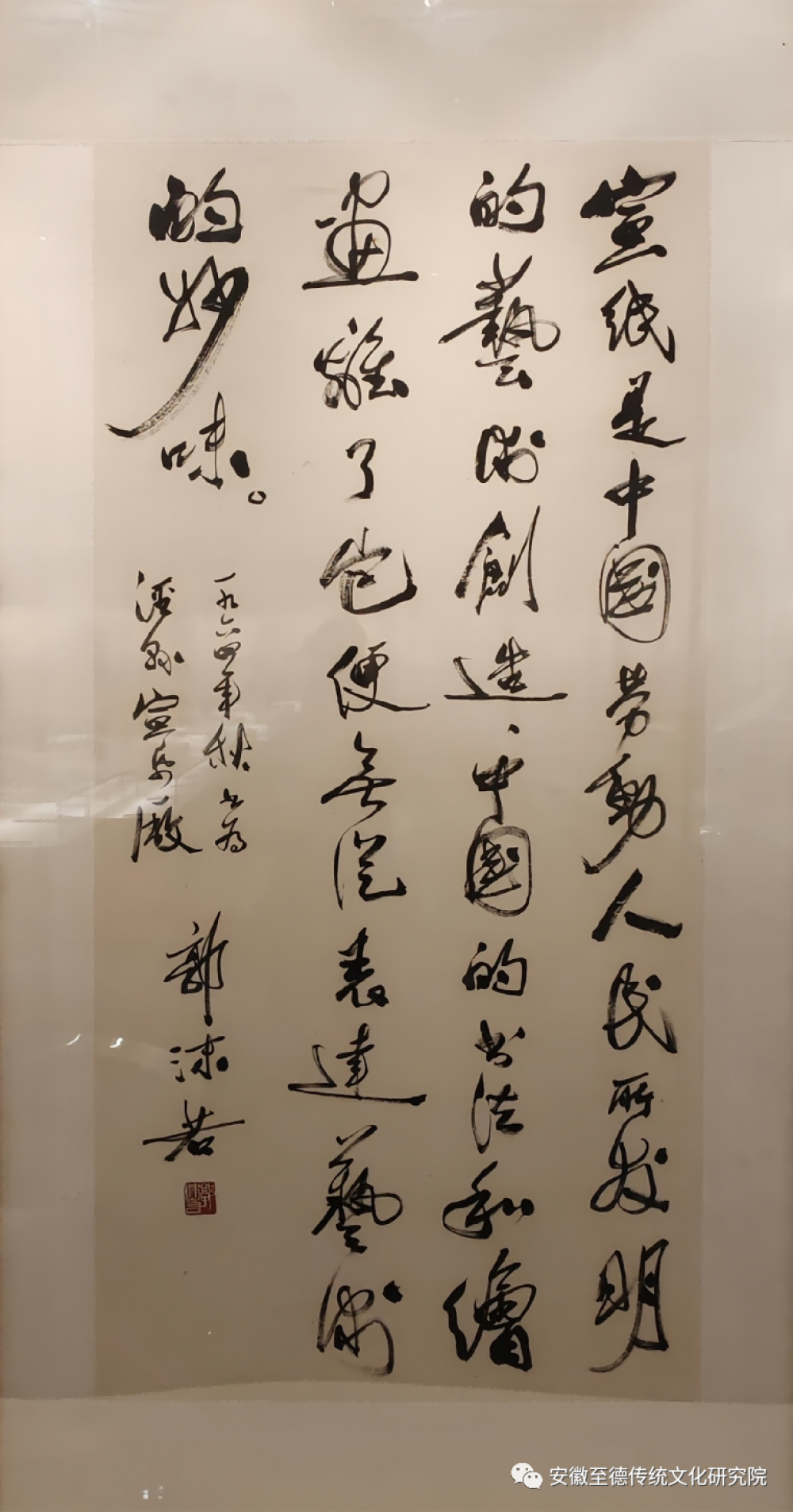

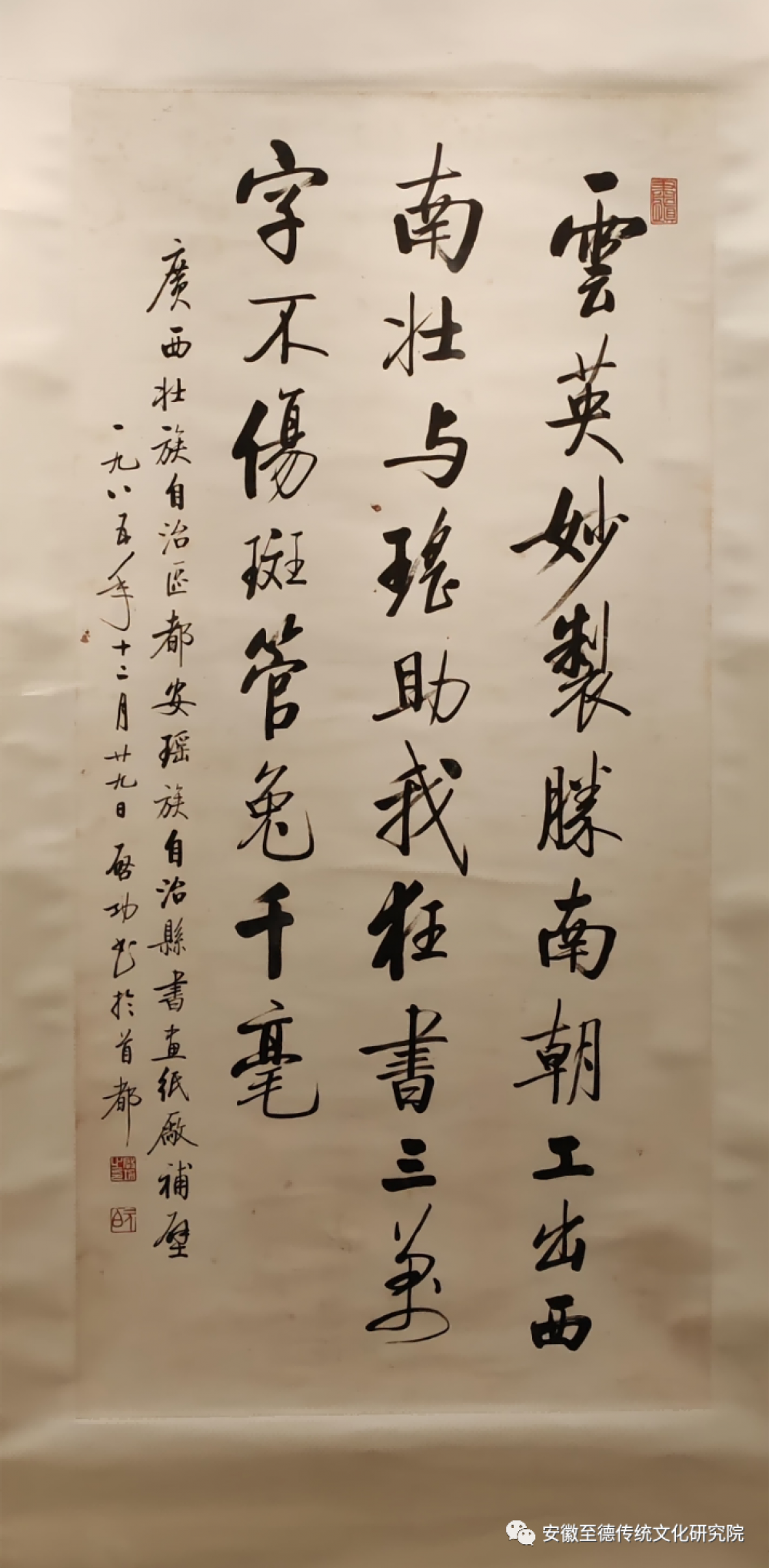

历代书画名家,均酷爱宣纸。宣纸留墨,不滞不滑,可润可枯。著名画家吴冠中作《宣纸恋》:“农民爱水田,画家惜宣纸。” “中国画家溺爱宣纸,控制宣纸性能的技巧便也成了中国绘画之特色。”又说,“我恋恋于宣纸”。字里行间,渗透着对宣纸的一往深情。启功则称赞宣纸 “助我狂书三万字,不伤斑管兔千毫“,盛赞宣纸不滞不滑,为书法创造了最佳条件。

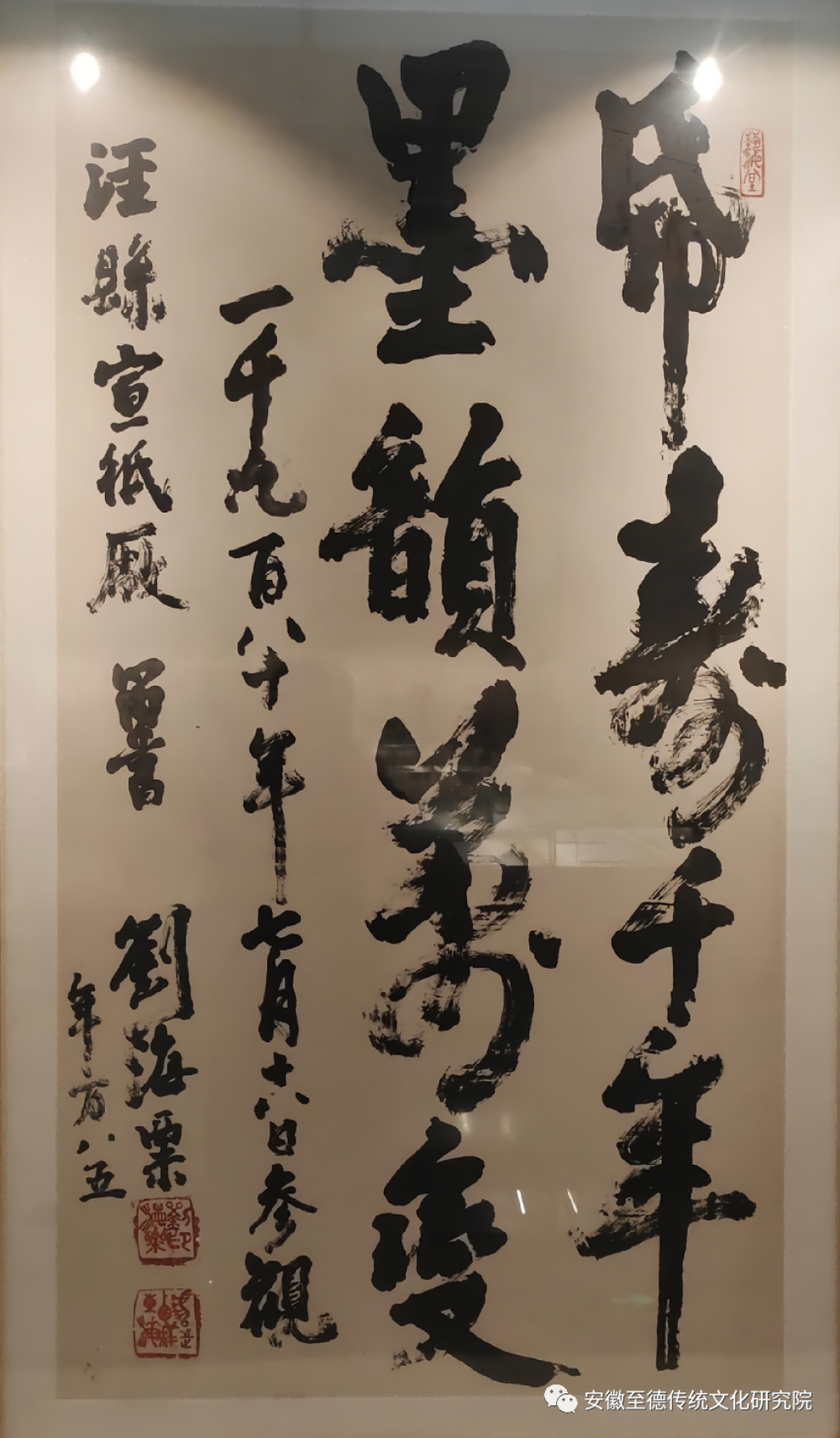

宣纸的最大优势是耐留存。根据老化实验,一般纸张几十年之后就纤维断裂碳化,到一定的年限就降解消失;而宣纸到1050年后其纤维结构仍无任何变化,还能继续使用。隋代展子虔《游春图》、唐代韩混《五牛图》、宋代张即之《华严经写经册》,所用纸张都是宣纸,至今保存完好。刘海粟称宣纸 “纸寿千年,墨韵万变”,既突出了宣纸耐留存,也显示出宣纸方便书法技艺的发挥。

1982年,国家轻工业部专门发文(轻二局字第07号):鉴于泾县宣纸在工艺、原料、性能及书画效果上与其它书画纸均有不同,今后安徽泾县生产的纸才能称为宣纸,其他地方的改称书画纸。1995、2006、2010年,中国农学会、中国工艺美术学会、中国文房四宝协会,先后授牌认定安徽泾县为“中国宣纸之乡”。2009年9月30日,联合国教科文组织在阿联酋召开的会议上将宣纸制作技艺列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。

外国人尤其是倭人,一直觊觎我国的宣纸制作工艺。清光绪三年(1877年),英国人白恩成为窃密宣纸的始作俑者。光绪四年(1878年), 日本内阁印刷局造纸部派遣槽原陈政以考察中国造纸业为借口,前来窃取宣纸制作工艺的奥秘,他于光绪九年 (1883年) 化装成 “广东潮州大埔县何子峨太史的侄子 ”到泾县暗访宣纸生产,写作《清国制纸取调巡回日记》,并于1934年在东京出版的《支那制纸业》一书中公开发表。光绪32年 (1906年) 日本人内山弥左卫门在多次暗访宣纸生产后写成《中国造纸法》,其中第三章全为介绍宣纸制作工艺。改革开放以后,日本人多次暗访,试图获得宣纸制造秘诀。为加强对中华瑰宝的保护,国家保密部门将宣纸制作技艺列为工业技术 “绝密级” 而加以保护。目前,中国宣纸股份有限公司仍是国家重点保密单位。

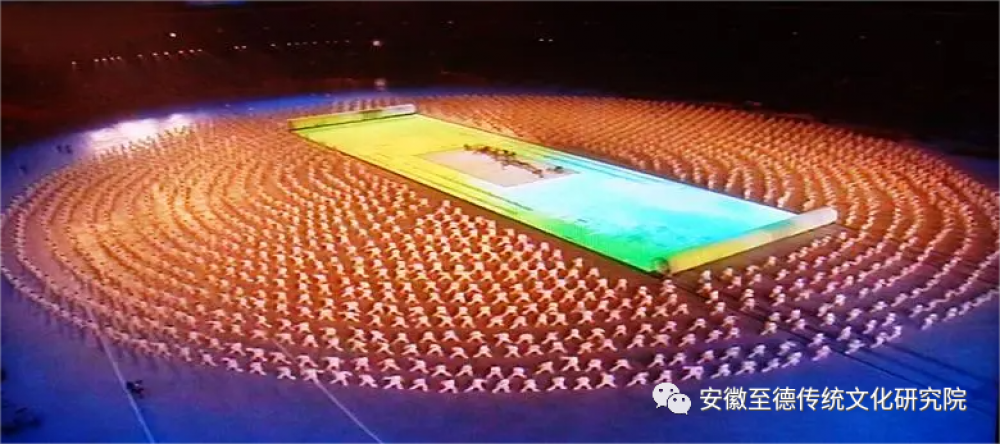

2008年8月,北京奥运会隆重开幕。开幕式文艺晚会上,五千年中华文明,在一幅宣纸长卷上徐徐展开,一时间惊艳全球,震撼五洲。