从岳西县城驱车往东,大约十二三公里,就到达万家楼。

(万家楼正面局部)

这是一座古民居。坐东朝西。木质结构,所有的墙壁,都是木板建成,典型的徽派风格。这里四围青山;贴山两条清溪,缓缓流出山窊;青黛色的四婆尖高耸入云,看护在万家楼远远的后方;同样高耸的四公尖,则像一位慈祥的老人,在前方默默注视着万家楼。门前一湾水塘,水塘下方良田千亩。按照中华堪舆学,这里确实是一方休养生息的风水宝地。

万家楼原为姓万的人家所建,有房屋107间;但房子建于何时,却已无从考证。后来万家把房子卖给吴氏,吴氏“五福堂”50多户人家聚居于此。他们的祖堂“五福堂”,就坐落在万家楼的东北侧。五福堂的族人应该是明朝初年人口大迁徙时迁来岳西,那么,万家楼应该建在明初以前,至近也在元代末年。

合族聚居,本就是古老东方古国的习俗。在战乱不断、兵燹遍地的封建社会,是人们报团取暖、抵御兵匪的最好选择。想一想,五十多户人家,聚居在一起。清晨,家家户户的木门陆续吱呀打开,炊烟四起,鸡鸣犬吠,那是一种怎样的兴盛景象!

但是,呈现在我眼前的万家楼,却没有一丁点的繁华。除了中间屹立的几栋楼房,所有的房屋都破败不堪。与鳞次栉比的楼房形成鲜明对比。

有的房顶坍塌,只剩一方墙壁。

有的房顶还在,只是桁断瓦碎,傍晚的日光,照亮两边默默无语的墙壁。

相对保存的最为完整的是祖堂,一进五重,还有人居住,里面有锯好片好码放好的木柴。

大门下的门槛已经拆去,用水泥抹平了地面;大门上锈迹斑斑的门噹,有满腹的话,想要述说。

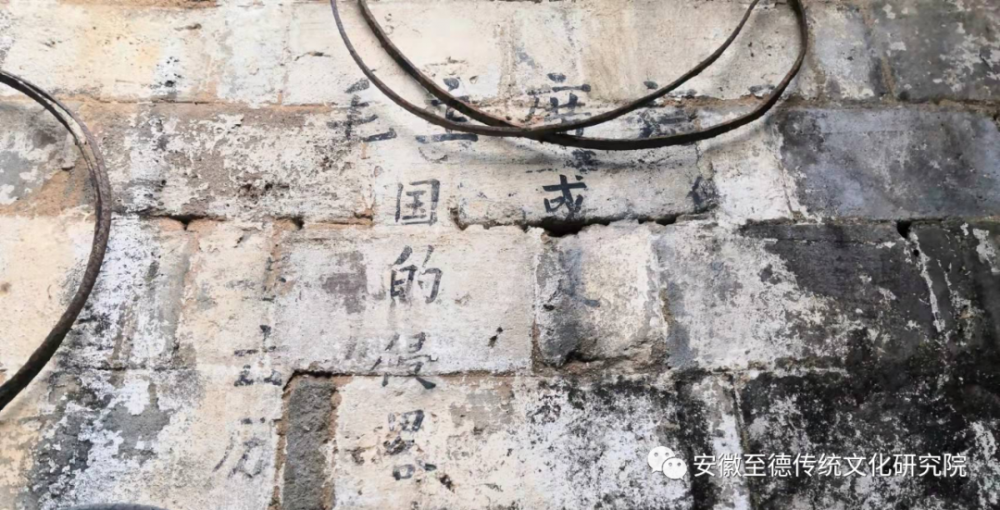

残存的墙壁上,还有用墨汁写着的一则毛主席语录和两圈带着历史沧桑的铁丝。

房屋的废弃乃至倒塌,是因为万家楼的住户都搬到附近两边山旁另建新居。这些房子,大多是两层的楼房,同胞兄弟几个,合建一排连栋别墅,也有单独一家,自立门户。门前停着轿车,房顶上装着太阳能热水器,都是现代农户的“标配”。合作社、农民办的公司,也不难看到。

想起了南宋词人辛弃疾的句子:“舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去。斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。”谁能想到,几百年后的今天,昔日人烟阜盛的万家楼,已经零落成断墙残垣、蒿草遍地的废墟?

古民居,是古老的中国乡村留存在现代社会的最后一点印记。一旦这些古民居彻底消失,我们就很难在实现世界里寻找到那个逝去的年代,连带着人与人之间因居住贴近而产生的相互怜惜与守望。

但是,无论您多么的向住过去的岁月,岁月还是无情的流逝。无论您多么欣赏农村矮屋烟囱上的炊烟,但是,农民不愿意再蜗居在低矮潮湿的房子里,他们要寻求更加美好生活条件。低矮潮湿的古民居,与干净敞亮的楼房相比,实在是没有任何吸引人的地方。

汹涌的打工潮,把城市生活一览无遗地展现在农民眼前。许多农民已经迁居城市,他们的第二代、第三代,将会成为真正的城里人。古民居,除了偶尔出现在他们父辈、祖辈夜半的残梦,在第二代、第三代心里,必将成为陌生的农村的代名词。

正因为如此,政府要修复一部分典型的古民居。但这毕竟是很小的一部分。

也有人想保存万家楼。最典型的就是吴王根,一个四十多岁的农民。2011年,他曾经请人做了修复规划,但他没有资金。最后只得放弃自己心里的美丽的梦想。

我拍照片时碰到一个农民吴兴祥,也是从万家楼搬出来的。我问他:要是万家楼修复了,您愿意搬回去住吗?他笑了:那只能用来开发旅游。

岳西的旅游业开发的不错。农民们都知道修复古民居最大的作用在哪里。