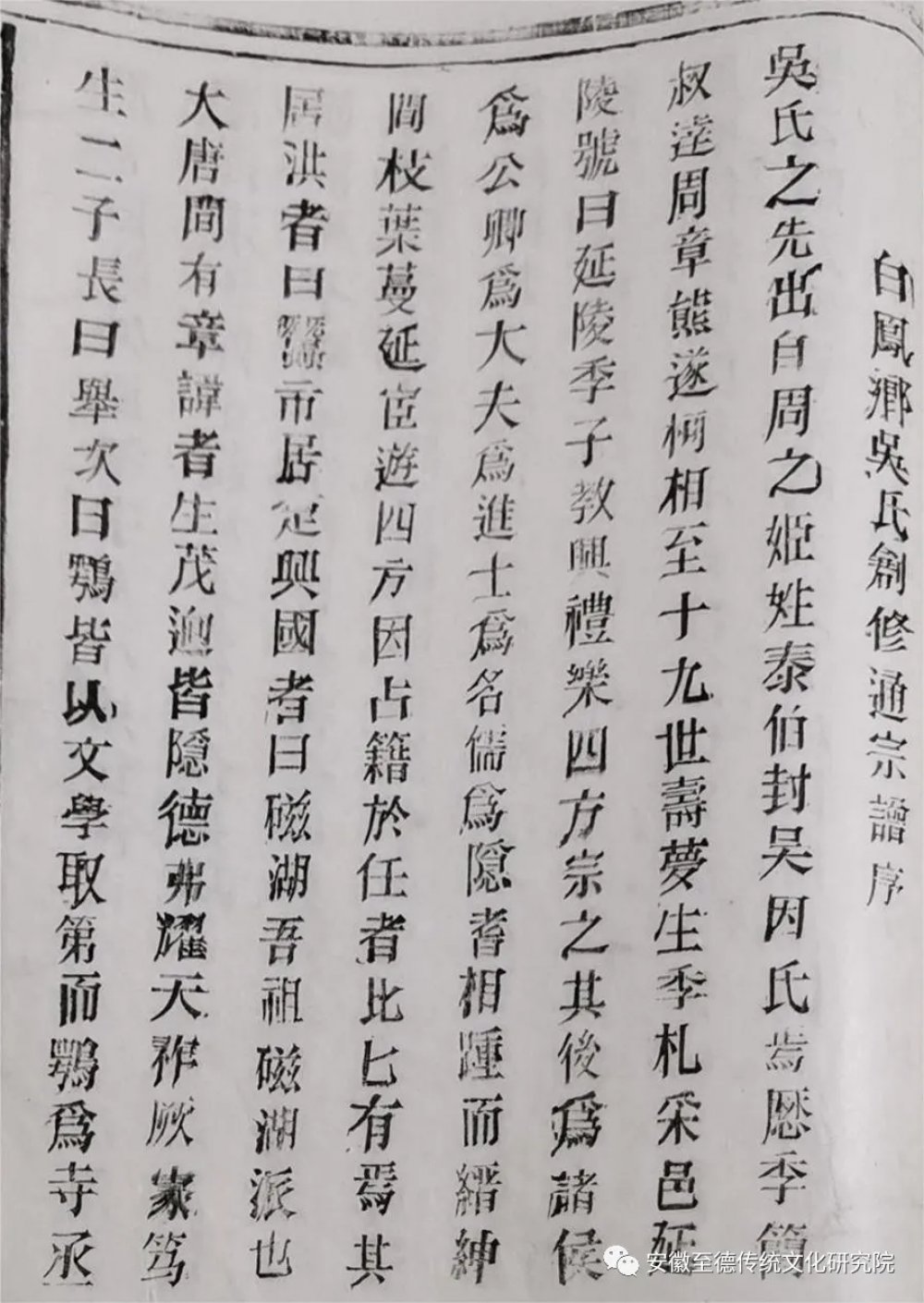

白凤乡①吴氏创修通宗②谱序

吴氏之先,出自周之姬姓。泰伯封吴,因氏③焉。历季简、叔达、周章、熊遂、柯相,至十九世寿夢,生季札,采邑④延陵,号曰“延陵季子”,教兴礼乐,四方宗⑤之。其后,为诸侯,为公卿,为大夫,为进士,为名儒,为隐耆⑥,相踵而缙绅间。枝叶蔓延,宦遊四方,因占籍于任⑦者,比比有焉。其居洪⑧者曰“蚕市”,居定兴国⑨者曰“磁湖”。——吾祖,磁湖派⑩也。

【注释】①白凤乡,位于今江西省都昌县,下辖长城社、隆会社。②通宗,全宗。③因氏,于是以吴为姓氏。④采邑,即封地。⑤宗,尊崇。⑥隐耆,隐居的老者,含德高望重之意。六十曰耆,泛指寿考。⑦占籍于任。在做官的地方占卜定居。⑧洪,地名,今南昌市。⑨兴国,今江西赣州兴国县。“定”为衍文。⑩磁湖派,吴氏磁湖分支。派,分支。磁湖,在今湖北省黄石市市区,相传古时湖中磁石甚多,由此得名。

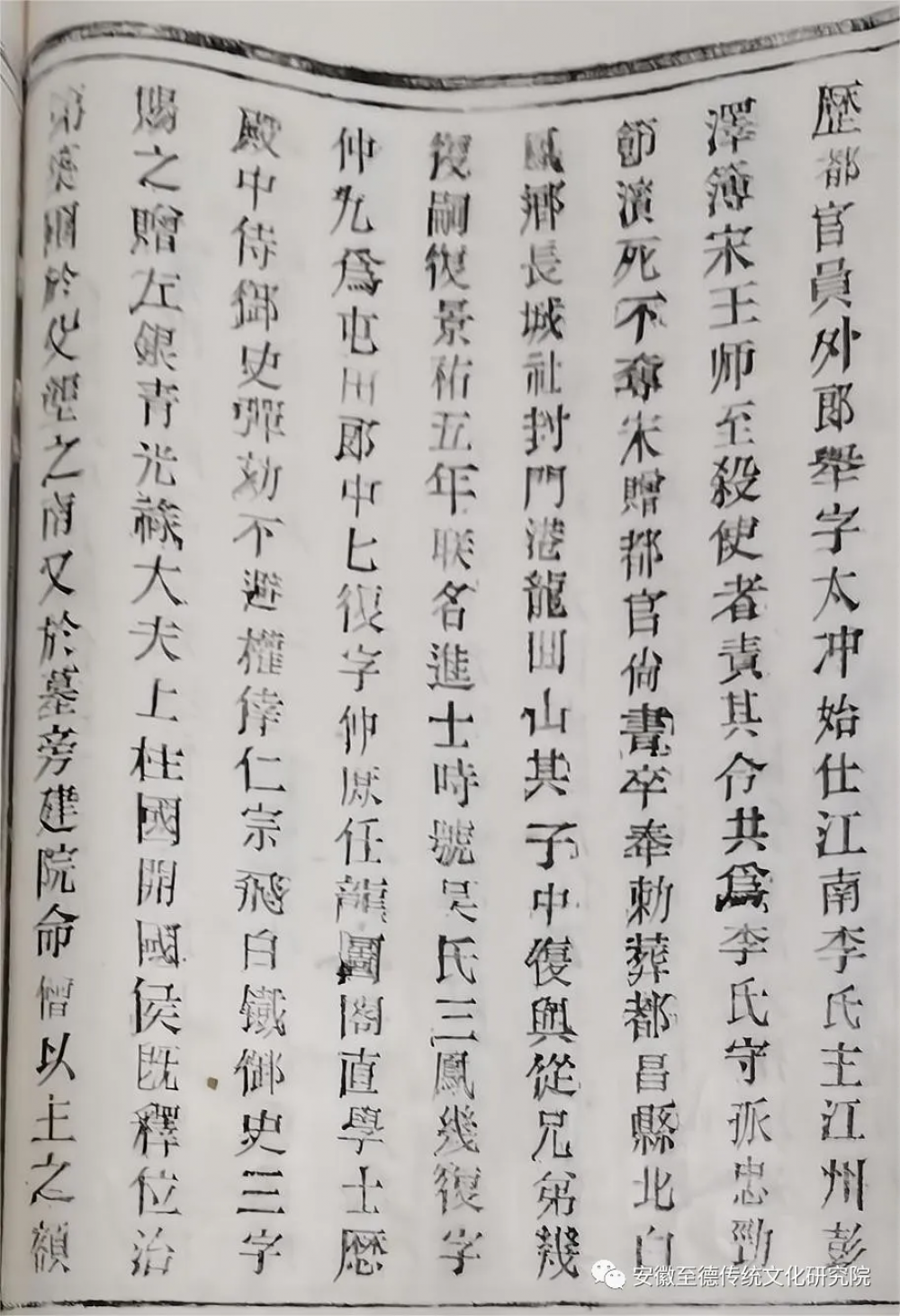

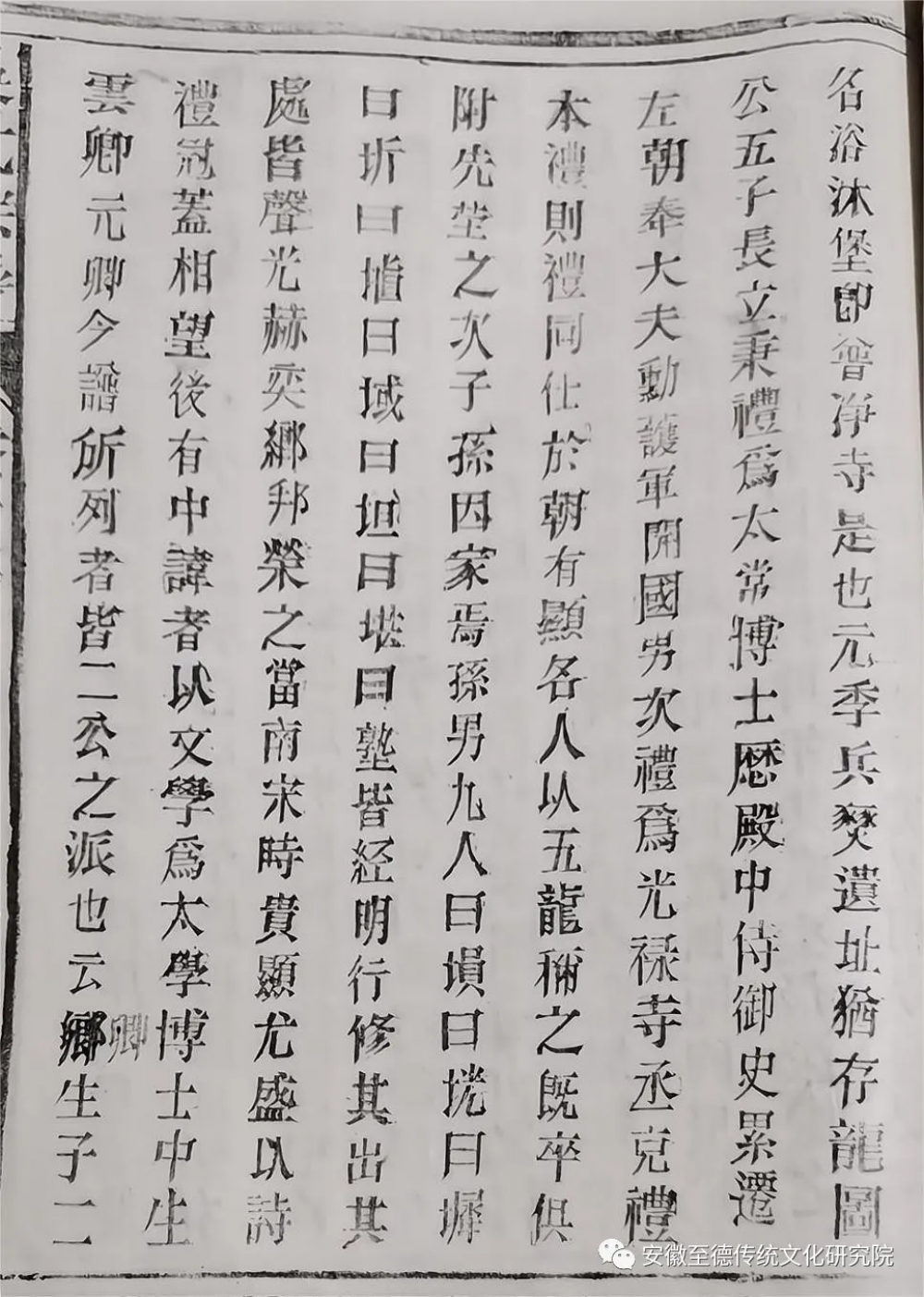

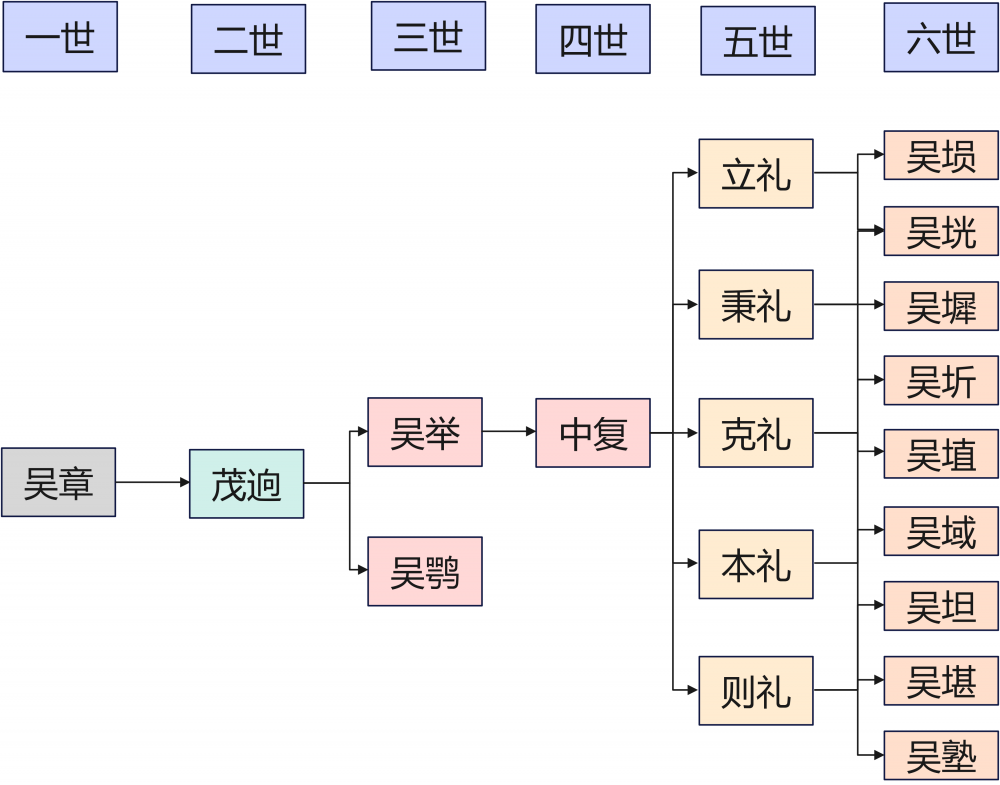

大唐间有章讳①者,生茂逈,皆隐德弗耀②。天祚厥家笃③,生二子,长曰“举”,次曰“鶚”,皆以文学取第④。而鶚为寺丞,历都官员外郎。举字太冲,始仕江南李氏⑤,主⑥江州彭泽薄。宋王师至,杀使者,责其令⑦共为李氏守,孤忠劲节,滨死不夺,宋贈都管尚书。卒,奉勅葬都昌县北白凤乡长城社封门港龙回山。其子中复,与从⑧兄弟几复、嗣复,景祐五年联名进士,时号“吴氏三凤”。几复字仲九,为屯田郎中。中复字仲庶,任龙图阁直学士,历殿中侍御史;弹劾不避权倖。仁宗飞白⑨“铁御史”三字赐之,贈左银青光禄大夫上柱国开国侯。既释位,治第筑圃於父垄之南,又於墓旁建院,命僧以主之,额名“浴沐堡”,即“普净寺”是也。元季兵燹,遗址犹存。龙图公五子,长立秉礼⑩,为太常博士,历殿中侍御史,累迁⑪左朝奉大夫勋护军开国男;次礼⑫为光禄寺丞;克礼、本礼、则礼同仕於朝有显,各人以“五龙”称之。既卒,俱附先莹之次⑬,子孙因家焉。孙男九人,曰埙、曰垙、曰墀、曰圻、曰、曰域、曰坦、曰堪、曰塾,皆经明行修,其出其处,皆声光赫奕,乡邦荣之。当南宋时贵显尤盛,以诗礼冠蓋相望。后有中諱者,以文学为太学博士。中生云卿、元卿。——今谱所列者,皆二公之派也—— 云卿生子二,长三益,次三杰,皆致力经史。三杰由邑庠生登嘉定癸未进士,因疾不仕,居本邑市。其子应河、应洛,别有所纪⑭,故略而不书也。三益生应中、应凤、应龙。应中亦第进士,任国子学,录其后⑮。子孙繁衍,列第宅绵亘半里,时称“吴家坊”,盛矣。应凤别业,居永定团凤山之阳,今“凤桩裔”是也。若此而散居同境异域者尤众。

【注释】①章讳。以章字为名讳。即名章。②隐德弗耀,隐去德行不发出光辉。实则指没有什么名气。③天祚厥家笃,上天给那人家赐福深厚。④第,指科举。⑤仕江南李氏,在江南李氏那里做官。江南李氏,指南唐朝廷,皇帝姓李。⑥主,掌管。⑦责其令,要求彭泽县令。责,要求,此处有督促意。⑧从,指堂兄弟。⑨飞白,书法中的一种笔法,笔画中带有丝丝点点的白痕。⑩长立秉礼,应为“长立礼”,“秉”为衍文。⑪迁,升迁,升官。⑫次礼,应为“次秉礼”。⑬次,旁边。⑭别有所纪,另谱有所记载。⑮录其后,(本谱中)记载了他的后代。

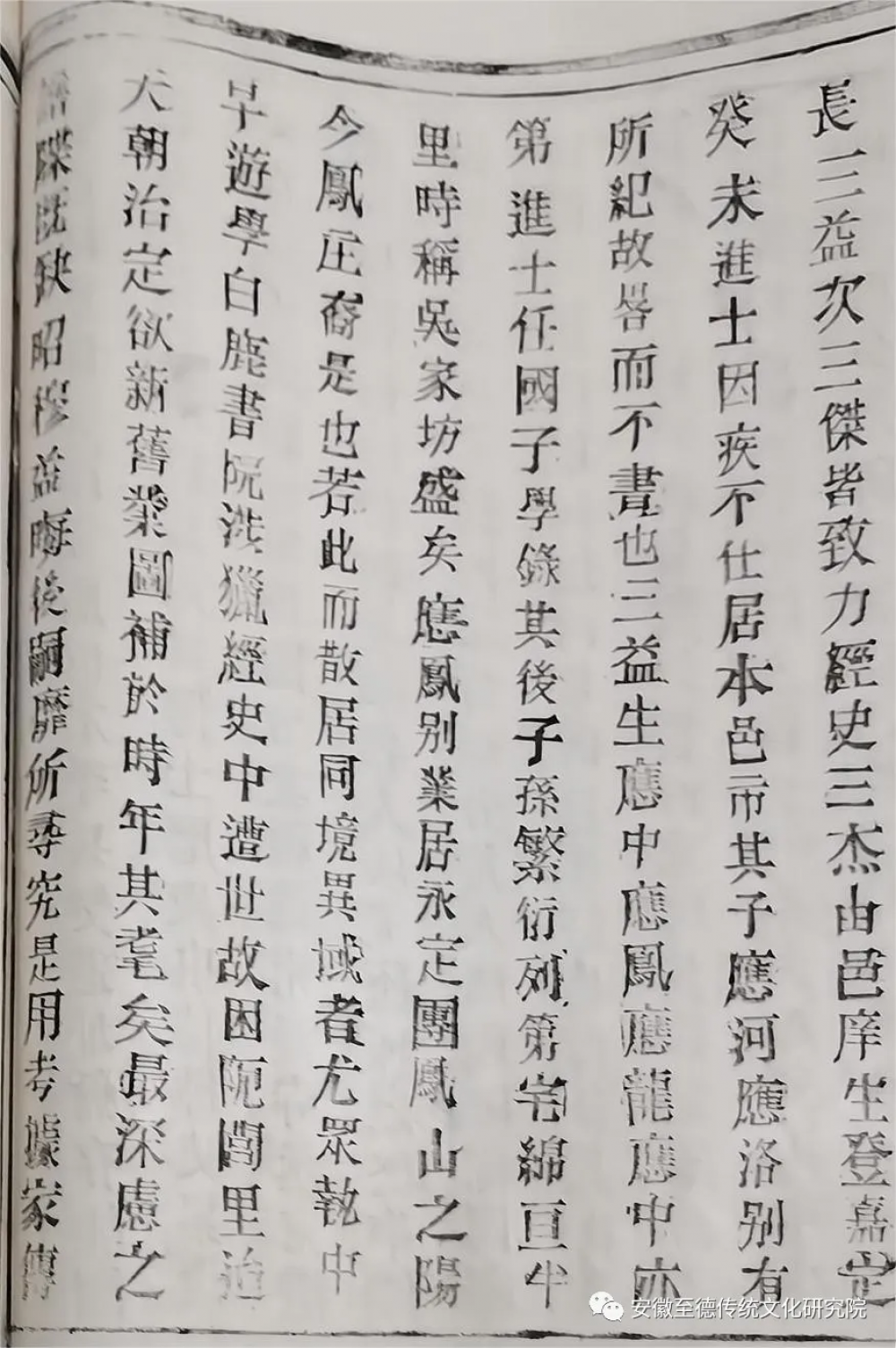

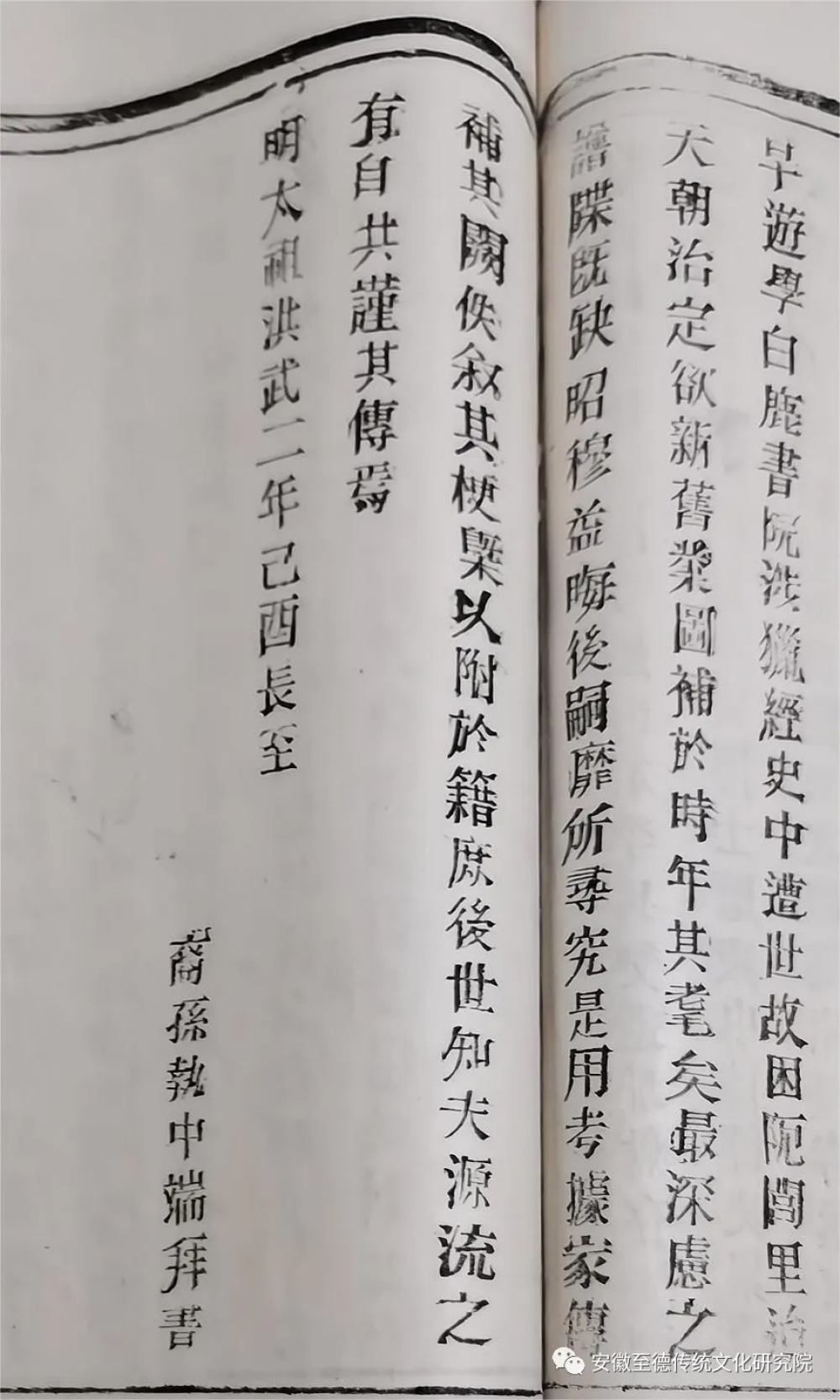

执中早遊学白鹿书院,涉猎经史;中遭世故,困厄閭里;迨天朝①治定,欲新旧业图补于时,年其髦②矣。最深虑之,谱牒既缺,昭穆益晦③,后嗣靡所寻究,是用④考据家传,补其闕佚⑤,叙其梗概,以附於籍⑥。庶⑦后世知夫源流之有自,共谨其传焉。

明太祖洪武二年己酉长至⑧

裔孙执中端拜⑨书

【注释】①迨天朝,到明朝建立。迨,到。天朝指明朝。②髦,疑为“耄”,耄耋,指年老。③昭穆益晦,代次关系更不清楚。古代父为昭,牌位于左,子为穆,牌位于右,称“左昭右穆”。④是用,即“用是”,因此。⑤闕佚,残缺散失。⑥籍,此处指宗谱。⑦庶,但愿,希望。⑧长至,指仲夏,即农历五月。因农历五月昼长到极限。至,极限。⑨端拜,正身拱手,即致敬。

【读后】

按照《白凤乡吴氏创修通宗谱序》,吴章(一作廷章)生子茂逈(逈,同迥),茂逈生子吴举(一作元举)、吴鶚,吴举生子中复,中复生五子,五子生九孙(子孙讳见下图)。吴中复与从兄弟几复、嗣复,同为宋景祐五年(1038年)进士,一门三进士,因称“吴氏三凤”。吴立礼、秉礼、克礼、本礼、则礼同仕于朝廷,号称“五龙”。吴氏磁湖支派在有宋一朝,可谓身世显赫。

查阅《安徽吴氏统谱》,有吴延章,泰伯仲雍下七十一代孙,延章生茂迥(七十二代),茂迥生举(七十三代),举生中复(七十四代),中复生立礼昆仲(七十五代),立礼昆仲生吴埙等10人(七十六代),与本《序》记载大同小异。吴中则为七十八代,吴中生元卿、云卿(七十九代),云卿生三益、三杰(八十代),三益生应中、应凤、应龙,三杰生应河、应洛,记载与本《序》完全一致。

【译文】

吴氏祖先,来源于周的姬姓。泰伯的后人在吴地封王,于是以吴为姓。经季简、叔达、周章、熊遂、柯相,到第十九世是为寿夢,寿梦生季札,封地在延陵,人称“延陵季子”,推行教化礼乐,赢得四方之人的崇敬。后人成为诸侯、公卿、大夫、进士、名儒、隐耆的,一个接一个,跻身于缙绅之间。枝叶蔓延,宦遊四方,在做官的地方占卜定居,比比皆是。那些定居在南昌的居地叫“蚕市”,居定在兴国的居地叫“磁湖”。——我们这一支就是磁湖的分支。

大唐年间有吴章,吴章生茂逈,都隐去德行,掩饰光辉。上天给那家人赐福深厚,生二子,长子举,次子鶚,都因学识在科场取胜。鶚任官寺丞,曾任朝廷员外郎。举字太冲,当初仕宦于江南李氏朝廷,任江州彭泽主薄。北宋的军队进攻南唐,到达彭泽县,吴举杀使者,督促县令一起为李氏死守彭泽,孤忠劲节,面临死难也不改变,北宋统一南方后,颁贈吴举都管尚书职。吴举死后,奉朝廷敕赐埋葬在都昌县北白凤乡长城社封门港龙回山。吴举的儿子吴中复,与堂兄弟几复、嗣复,于宋景祐五年一起考中进士,当时人称“吴氏三凤”。几复字仲九,任屯田郎中。中复字仲庶,任龙图阁直学士,曾任殿中侍御史;他弹劾朝臣,对方是重臣是皇帝宠信也不回避。宋仁宗(在位1022-1063)赏赐给他“铁御史”匾额,字带飞白;并贈号左银青光禄大夫上柱国开国侯。离任后,在父亲墓地之南建筑房舍购置田圃,又在墓旁建筑院落,让僧人住持,门头匾额“浴沐堡”,就是后来的普净寺。普净寺于元代遭遇兵火,犹存遗址。龙图公吴中复生五子,长子立礼,为太常博士,曾任殿中侍御史,一再升迁到左朝奉大夫勋护军开国男;次子秉礼,为光禄寺丞;克礼、本礼、则礼跟两位兄长一起在朝廷任职,声名显赫,当时人称之为“五龙”。五子先后去世,都埋葬在父母墓地之旁。子孙于是就定居在这里。中复公下孙辈九人,埙、垙、墀、圻、埴、域、坦、堪、塾,都深通经学修养品行,无论出仕还是居家,名声风采冠绝当时,同乡人引以为荣。南宋时尤为显贵,诗礼之家、冠盖如云,令人仰望。其后裔有吴中,凭文章学识为太学博士。吴中生云卿、元卿。——今天家谱录入的,都是云卿、元卿二公的分支——云卿生子二,长子三益,次子三杰,都潜心于经史。三杰由邑庠生荣登嘉定癸未进士榜,因为身有疾病,没有外出做官,隐居本县县城。三杰公之子应河、应洛,另有宗谱记载,本谱略去。三益公生子应中、应凤、应龙。应中公考取进士,任国子学,本谱记载其后人。他的子孙繁衍,门第家宅排列,绵延半里,当时称为“吴家坊”,盛极一时。应凤公另操别业,定居永定团凤山之阳,就是如今的“凤桩裔”。像这样散居同地异域的不可胜数。

我(执中)早年游学白鹿书院,涉猎经史;中间遭元明鼎革之变,困厄闾间;一直到明朝建立,烽烟停歇,本想重温旧课,为朝廷出力、于时势有补,但却年纪已老。我深深忧虑的,是家谱尚缺,代次不显,后代无处寻索探究;因此查考先祖留下的宗谱,补充老谱的缺漏,叙述我吴氏家族源流的梗概,并有幸把它放进家谱。希望后世子孙知道我支是从哪里来的,大家一起小心地让它流传下去。

明太祖洪武二年己酉长至

裔孙执中 端拜书