“种松会” 的启示

【至德文化】发布时间:2024-10-06 点击数:138

何为“种松会”?它是太湖望天乡吴氏创立的一个家族组织。种松会的初衷,是从族人中筹集一笔资金,用于管蓄松林,防人偷砍。“种松会”就是“种好松树”的一个组织。 办好“种松会”,最大的难处在于如何长期运营下去。从族人中筹集的资金有限,年复一年,筹集的资金花光,又重新筹集吗?所有从事家族公益事业的人都知道,再为“种松”集资,与第一次集资相比较,困难就大得多。

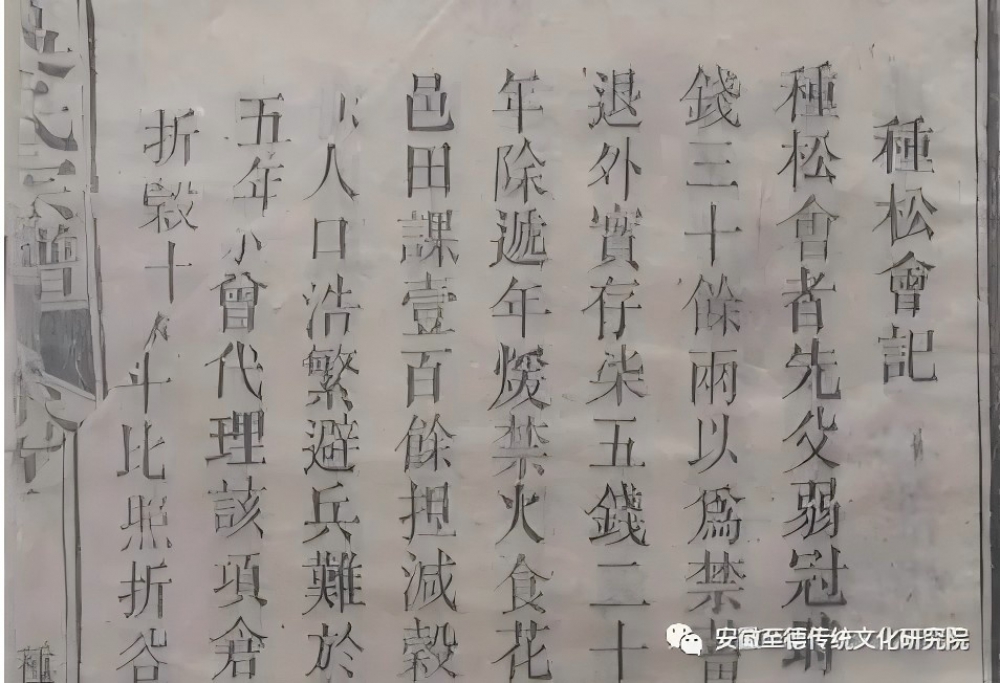

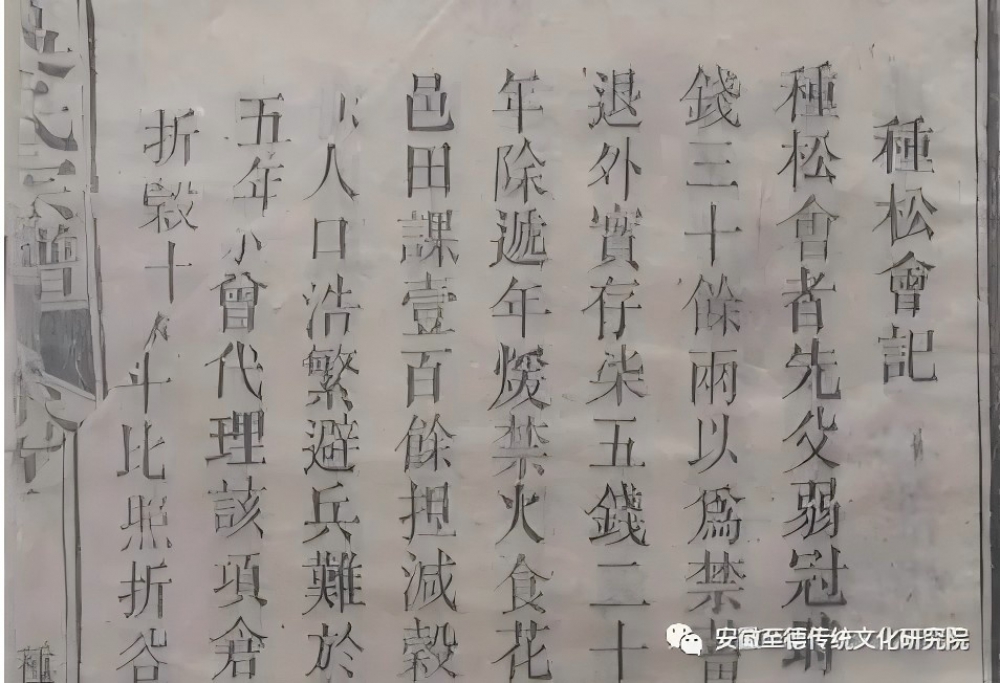

种松会的创始人叫吴家諴,是一个非常有思想、有清晰的管理思路、并且善于经商的人。筹集得来的资金一共30余两白银,除去开始吃顿饭的开支、捐款户中途退款外,还剩28两。这28两银子用来聘请看护松林的农工,一年是用不完的。吴家諴就用这银钱来做生意。在太湖购买良田,耕种所得的稻谷,低价出售给加入种松会的族人,盈余除支付松林护工的工资外,再拿来购买良田,如此滚动发展。50余年中,良田总面积扩展到100余亩。田越多,盈余越多。种松会的族人得到低价购买稻谷的实惠,吴家諴还能从盈余中抽出一定比例的资金用来架桥修路,做公益事业。

吴家諴创立种松会时,年方弱冠,也就是二十岁年纪。他自己经营五十余年,交给儿子,三儿子经营5年后,转交二儿子经管,二儿子经营三十余年,又交给孙子经管。一家三代,代代相传,没有别人经手,前后共计百年有余。账目公开,自己不从其中牟利,义田累积到400多亩,有的在安徽太湖,有的在湖北英山。并且建起“种松会馆”。管护松林的开支,除第一次筹资外,以后都从义田盈余中开支。 这是一个良性循环,也是家族公益事业的良好模式,给家族公益事业提供多种启示。 第一,家族公益事业启动之初,可以用集资方式解决启动资金,但是绝对不能有了钱就花,花完了就集资,那样做,再热心肠的人也无法接受。家族公益事业应该利用初始集资,创办经济实体,用经济实体的收益,维持家族公益事业的长期运转。

第二,家族集资创办的经济实体,必须专人管理,管理者不但要有经济头脑,有责任心,更要大公无私,确保公益经济实体的盈余不会偷偷进入管理者的私人腰包。宋代钱公辅记载范仲淹购买义田,以“养济群族之人。日有食,岁有衣,嫁娶凶葬,皆有赡”。“族之聚者九十口,岁入给稻八百斛”。范仲淹“忠义满朝廷,事业满边隅,功名满天下”,但是去世之时,儿子竟然无钱为父亲收敛安葬。他留给儿子的遗产,只有一个“施贫活族”的道义。有这种精神的人,才能做好管好家族公益事业。

吴家諴三个儿子,一家数十口,要是在开支松林护工工资之后,把义田的多余的收入放进自己的腰包,族人也没有什么充足的理由、要求他把盈余的资金都交给家族,但吴家諴却要求自己、也要求自己的后人,必须公私分明,切不可挪用种松会的资金,更不得占为私有。他的三儿子管理种松会款项5年,其中有一年盈余与平常年份比较,少了10余斗,吴家諴认为定是儿子记账弄错,账目总盈余中必须补上这10余斗,儿子遵照执行。所以吴家諴去世,族人公请名人为之撰文纪念。 现在有些人办了企业,在家族群里宣传自己的产品,要求族人购买,这当然也无可厚非。但是,推销产品之时,应该想一想,您号召族人购买产品,其利润是否也贡献出来用于家族事业? 感谢太湖县宗长吴礼育,把《种松会记》推荐给我,让我受益匪浅,受益匪浅呐。