“右衽”与“左衽”

【至德文化】发布时间:2024-09-20 点击数:237

《论语·宪问篇》: 子曰:“管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下,民到于今受其赐。微管仲,吾其被发左衽矣。”

【译文】孔子说:“管仲辅佐桓公,称霸诸侯,匡正天下,老百姓到今天还享受到他的恩赐。如果没有管仲,恐怕我们也要披散着头发,衣襟向左开了。”

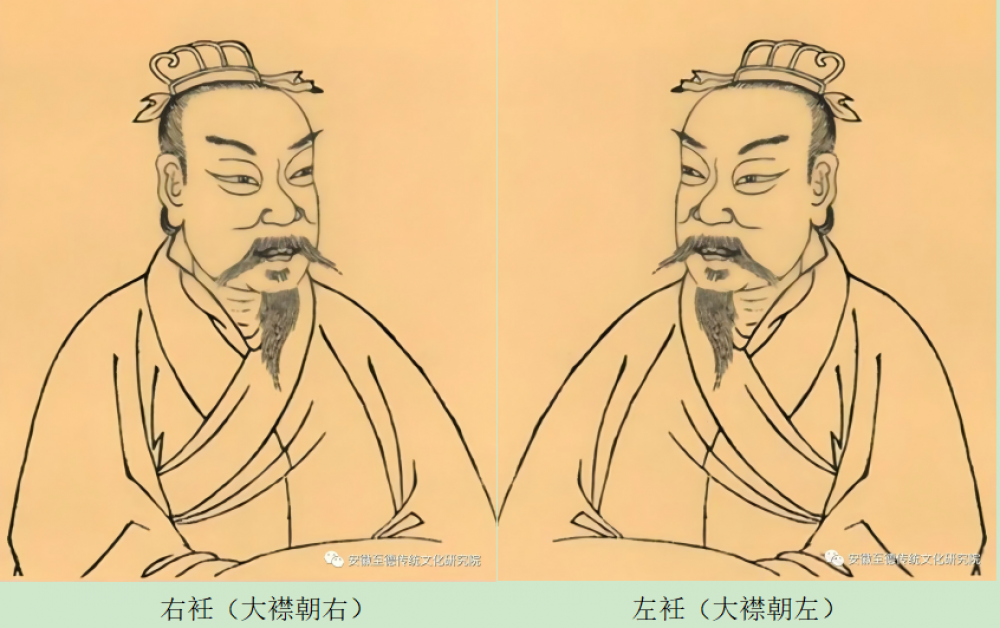

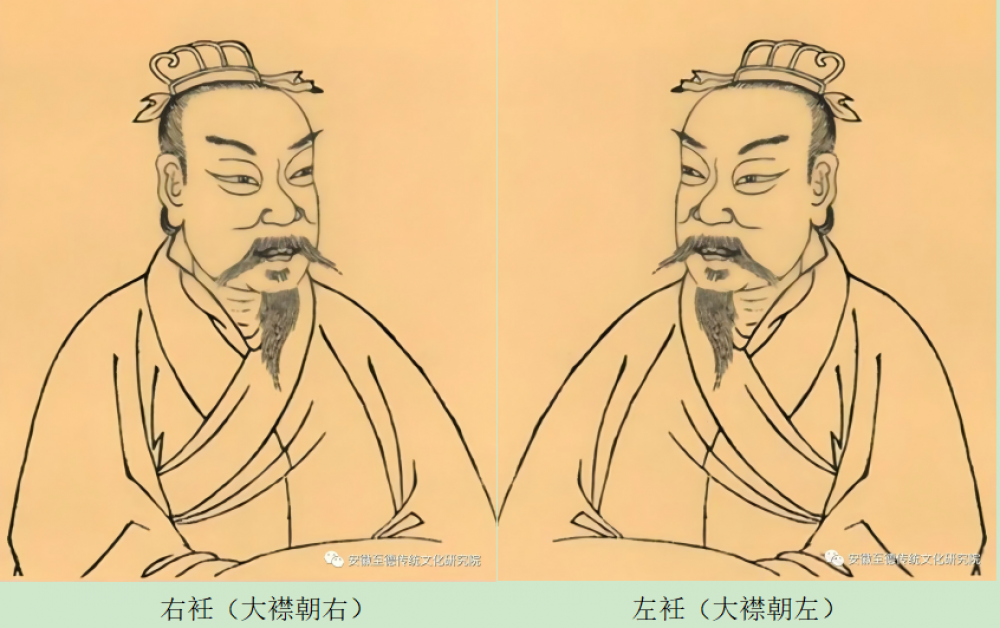

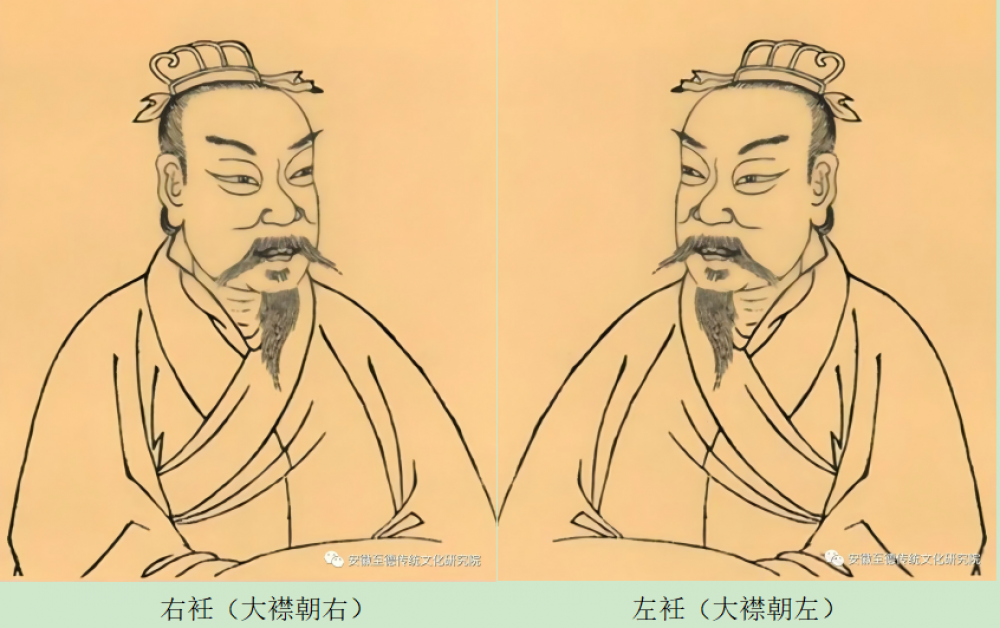

文中出现“左衽”这个词。衽,衣襟。我国古代的衣服是“满襟”的,与之相对应的是“对襟”,开口在胸腹部正中间。“满襟”分“大襟”“小襟”;站在穿衣人的角度看,大襟朝右,即为“右衽”;大襟朝左,即为“左衽”。 中国古代,男女衣服,皆为“满襟”。中原地区文化较为先进,崇尚“右衽”;边远地区文化较为落后,多为“左衽”。无锡泰伯庙里的泰伯像,穿的衣服就是“右衽”。

中国古代,男女衣服,皆为“满襟”。中原地区文化较为先进,崇尚“右衽”;边远地区文化较为落后,多为“左衽”。无锡泰伯庙里的泰伯像,穿的衣服就是“右衽”。

管仲生活的年代,周王室日趋衰微,已经难以号令天下。齐桓公在管仲辅佐下,联合各诸侯国“尊王攘夷”,其中,“王”指周天子,主要是周襄王(名郑);“夷”则指中原地区之外,文明相对落后的边远地域的力量。当这些力量入侵中原之时,因为周天子已经缺乏号令诸侯的能力,因此,管仲就辅佐齐桓公联合诸侯,抵御四夷。孔子说:如果没有管仲,那么,我们说不定已经在受“夷人”统治,接受“夷人”的文化,“披发左衽”了。 第一,华夏一直有着自己独特的文化,包括服饰文化。华人二十行“冠礼”,即“以冠束发”,与“夷人”的“披散头发”不同;衣服“右衽”,与“夷人”“左衽”不同。这种华夏的独特的服装,影响深远,竖领右衽,一直保留在我们的旗袍中。 第二,随着科技发展,地球向“地球村”转变,民族之间,文化交融,但不同民族,在服饰文化上仍然保有自己的特色。曾经风靡一时的“列宁装”已经极其难见;西装虽然为不少华人接受,但“中山装”“唐装”仍然是国人的最爱,尽管“中山装”“唐装”也在跟随时代发生变化。

第三,泰伯仲雍“奔越”后,为了快速与当地民众融为一体,“断发文身”(剪短头发,在脸部身躯涂上文彩),随乡入俗,这真的须要克服文化上和心理上的障碍,抱有极大的勇气和坚定的信念。