话说吴起

【至德春秋】发布时间:2024-10-06 点击数:210

司马迁的《史记》,列传共70篇,有独传,有合传;独传记一人,合传记二至多人。吴起的事迹,见于《孙子吴起列传》。该传属于合传,共记孙武、孙膑、吴起三人。

吴起的出身。吴起的先祖是哪一支,司马迁没说,只说吴起是卫国人。鲁国有人爆料:吴起年青时,家里很是有钱,吴起到处谋官,却不见成效,结果把家里钱财花光。不过从反面看,他应该阅历颇丰,受过不少冷眼。吴起的抱负。面对世人的讥笑,吴起没有从此一蹶不振,反是下定决心,誓为卿相。据说他奋起诛杀嘲笑他的30几人,然后出国谋仕。告别母亲时,向母亲起誓:“不为卿相,不复入卫!” 而且说到做到,母亲去世时,他尚未为卿相,于是没回卫国见母亲最后一面。从上面的事情,既可以看出吴起敢作敢为,言出必行;也可以看出他很是自信,很有抱负。

吴起的求学经历。吴起知道,要想实现自己的目标,还是要学习本领,于是拜孔子的学生曾子为师。曾子不是军事家,吴起在曾子那里,应该学的是为政。但因为吴起母死不归,曾子颇不以为然,与之绝交;吴起于是改学兵法,想凭借兵法在鲁国谋得一席之地。学习为政与学习军事,为吴起后来的理政才能和治军才能打下了基础。吴起的杀妻求将。吴起兵法学成之时,恰逢齐国攻打鲁国,吴起当然想在迎击齐军的战场上一显身手。鲁王也认为吴起是个将才,想把抵御齐国的重任交给吴起。但是有人说:吴起是齐国的女婿,怎么能全心全意为鲁国去攻打齐国呢?鲁王因此迟疑。吴起了解情况之后,杀了妻子,以此表明对鲁国绝对忠诚。吴起 “杀妻求将”,是他人生的一个污点。但是,司马迁记载:“鲁卒以为将,将而攻齐,大破之。”翻译成白话:鲁国最终以吴起为将领,率领鲁国军队与齐军交战,大破齐兵。这说明鲁国统治者并不认为,吴起杀妻就是什么了不起的道德缺陷。这是因为封建社会妇女的社会地位太低。唐代 “安史之乱” 时,镇守睢阳的张巡在城内断粮时,杀爱妾以充军粮,在当时并未受到多少指责,两者可以相互印证。虽然吴起杀妻是为“求将”,张巡杀妾乃为“守城”,动机上不可同日而语。

吴起的带兵方略。司马迁没有记载吴起用兵上的智计,而是重点记述了吴起深得兵心。他与最底层的士卒“同衣食”,“卧不设席,行不骑乘,亲裹赢粮,与士卒分劳苦” 。士卒中有人伤口溃烂,吴起亲为吮吸。士卒的母亲闻之而哭,说:“前几年吴公为孩子的父亲吮吸溃烂的伤口,孩子的父亲感激吴公之恩,作战时一往无前,从不后退,最终死在战场。现在吴公又为我儿子吮吸溃烂伤口,我不知他将死在哪里啊。” 他先后在鲁国、魏国、楚国为将,鲜有败绩。

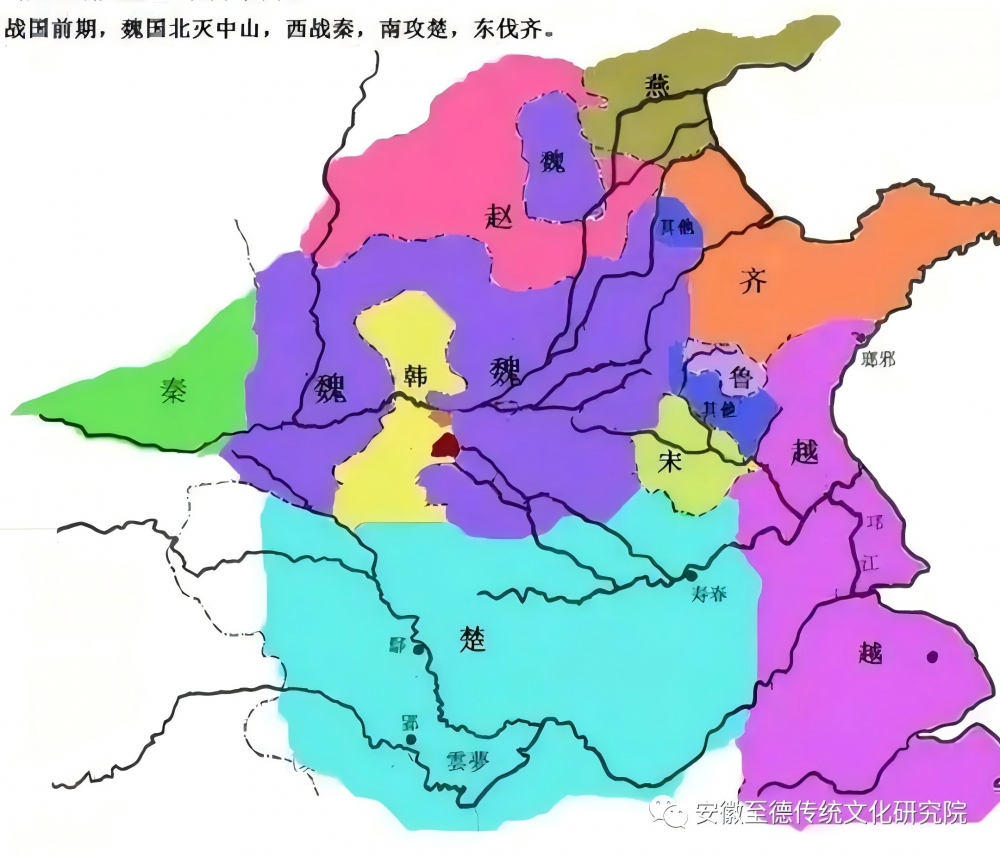

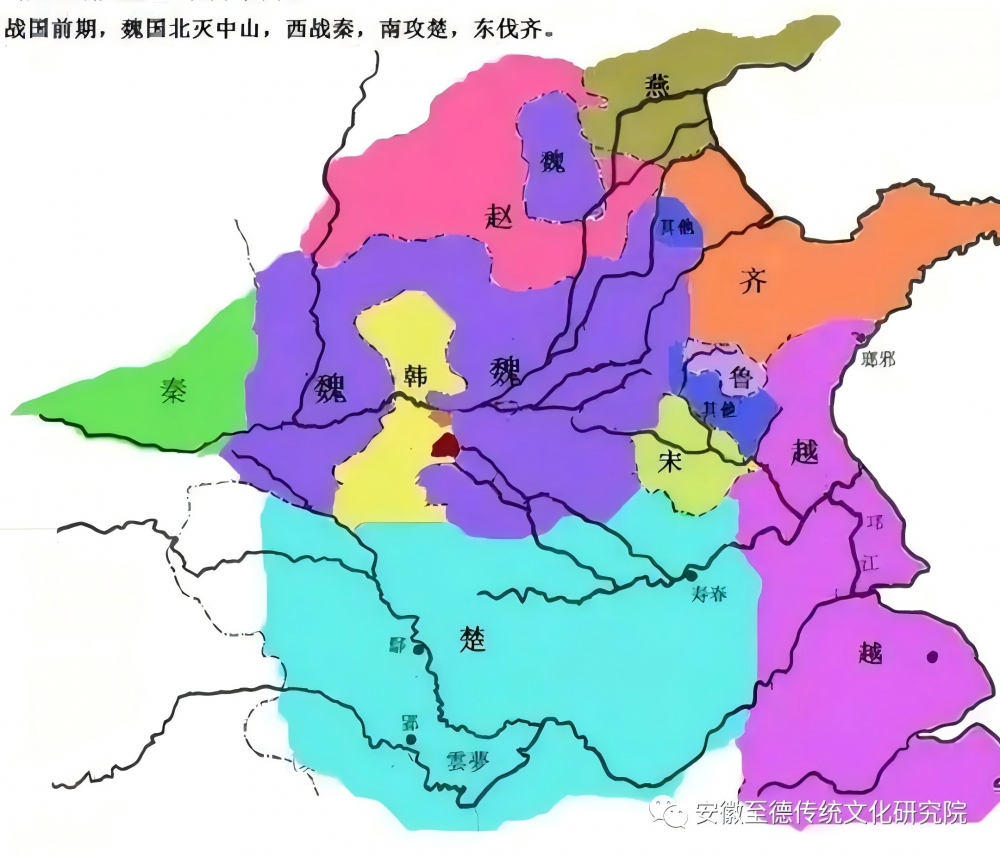

吴起的军事见解。当世者迷,后观者清。今人看待战国历史,当然比当时人看得清晰准确。我们深知,当年魏国的威胁,主要来自于西边的秦国。吴起应该也有这样的认识。公元前419至公元前408年,吴起为魏国大将,深受魏文侯信任,在魏文侯支持下,发动了对秦国的河西之战。多次大败秦军。公元前409 至 408 年,更是拔秦五城,迫使秦军退据洛水,建造长城以拒魏师。此役将河西与河东连成一片,天堑西河(黄河的一段)成为魏国内陆之河,不但消除了秦国对河东的直接威胁,还反制秦国,迫其进入守御态势。(参见下图)

吴起的政治见解。吴起曾拜曾子为师,其政治见解与孔子一脉相承。文侯薨,魏武侯继位,吴起曾与武侯乘舟顺西河(黄河的一段)而下。船至中流,魏武侯对吴起说:“壮美啊,险固的高山大河,这是魏国的国宝啊!”吴起回答说:“(说到国宝),在于国君施行德义而不在于山河的险固。从前三苗氏左有洞庭,右有彭蠡,不修德义,大禹灭了他。夏桀占据的地盘,左有黄河济水,右有泰山华山,伊阙在他的南边,羊肠在他的北边,但他治理国家不行仁义,商汤将其放逐。殷纣的时候,左有孟门,右有太行,常山雄踞其北,黄河护卫其南,治理国事不合德义,武王诛杀了他。由此看来,国家稳固,在于国君施行德义而不在于江山形势险要。如果大王您不修德义,船上的人都是魏国的敌人啊。”吴起的观点,与孔子推行仁政的治国方针完全一致。

吴起的智计。在《孙子吴起列传》中,有一处提到吴起的智计。那是吴起受到魏国贵族排挤,去魏之楚,楚悼王早知吴起的贤明,拜吴起为楚相。吴起在楚国实行变法,限制贵族的利益,强兵强国,南平百越,北吞陈蔡,西攻强秦,令韩赵却步。天下诸侯,都忧虑楚国强大,唆使楚国贵族害死吴起。适逢楚悼王逝世,楚国宗室大臣突然发动兵变,进攻吴起。吴起正在治理悼王丧事,仓促之间奔向悼王遗体,伏在悼王尸身之上。抢过来箭射枪刺吴起之人,杀死吴起的同时,兵器伤及悼王遗体。悼王葬,太子立,追查伤及悼王的人,因此灭族的宗室大臣70余家。吴起之计,起于仓促之间,超出常规之外,那些终日养尊处优、不学无术的宗室大臣,无法识别;虽然杀了吴起,自己也全家为吴起殉葬。

吴起的个性。从前面的介绍,我们已经能对吴起的个性有个粗略了解。下面这件事,更能显示吴起的性格。魏文侯死,武侯立,拜吴起为西河守,拜宗室田文为相。吴起不服,对田文说:我想跟您比比功劳,行吗?田文说可以。吴起说:“率领三军作战,让士卒不顾生死,奋勇向前,敌国不敢觊觎魏国,我们两个谁的功劳大?”田文说不如吴起。吴起又问:“管理百官,使百姓亲附,国库充实,我们两个谁的功劳大?”田文说不如吴起。吴起再问:“镇守西河,使秦国不敢向东用兵,韩赵看着我们魏国的脸色行事,我们两个谁的功劳大?”田文说不如吴起。吴起继续问:“这三个方面你都在我之下,而官拜相国,在我之上,是什么原因呢?”田文回答:“现在国君年少,尚未让大臣亲附,百姓亲信。这个时候,是把相国重任交给你一个卫国人,还是交给我这个魏国的宗室呢?”吴起好长时间没有出声,最后说“那肯定是交给您。”吴起从此知道自己不如田文,并一直与田文交好。这个故事说明,吴起不是一个阿谀逢迎的人,他个性豪爽,敢与相国比功;也不是一个一味自大的人,在认识到形格势禁,相国非田文莫属之后,发自内心承认田文的相国之位,承认田文比自己考虑的更为深远;他心口如一,支持田文,田文在位期间,吴起一直任西河守,魏国内部稳定,国力强盛。一直到田文去世,魏国贵族方才敢暗算吴起,逼得吴起去魏之楚。(图片来自网络,原创者不同意使用请通知本网站,我们将及时删去)