回眸勾吴——安徽地域与勾吴版图 (转载自安徽省至德传统文化研究院公众号)

【至德春秋】发布时间:2024-09-14 点击数:109

太伯仲雍南奔 “荆蛮”,成就了 “三让两家天下” 的宏伟基业。这里的 “两家”,一指周天下,一指春秋时的吴国。太伯仲雍为吴国奠基;至寿梦时,古吴基业渐趋稳固;吴王诸樊至阖闾,推动吴国迅速强大。就在那个时代,安徽全面进入古吴版图。安徽吴氏的历史,从春秋古吴时期拉开序幕。

1、立国——太伯仲雍至周章。

上文提到,周太王古公亶父目光深邃,思虑不凡。太王有三子,太伯、仲雍、季历,他认为三子季历尤为贤明,而季历之子姬昌出生时即现圣瑞(具体情况不详),因而想传位季历,再由季历将王位传予姬昌,以谋求周国更大的发展。 太伯、仲雍察觉父王的想法后,以采药为名,主动离开西岐,去南方发展。从今天的地域范围看,太伯仲雍当年到达的地方乃无锡、常熟一带,其时称为“荆蛮”(意指不开化的地方)。今太伯墓在无锡,仲雍墓在常熟,可以部分印证上述观点。也有一些人因为考古学家在“小丹阳横山”一带发现古吴城遗址,据此认为太伯仲雍南奔最先到达的是“小丹阳横山”。 太伯、仲雍治吴,把周王国的生产技术和先进文化带到当地。吴地低平,涝灾时发,太伯、仲雍注重兴修水利,今天无锡的“伯渎”河,即为太伯当年带领当地百姓所开凿。在文化方面,太伯“端委治吴”,注重用周文化教化当地土著;仲雍在常熟,入乡随俗,断发文身,注重周文化与当地习俗的融合。二人深得当地百姓拥戴,数千部落归附。 太伯卒,无子,弟仲雍立。仲雍卒,子季简立。季简卒,子叔达立。叔达卒,子周章立。周武王十一年,克殷。遣人求太伯、仲雍后裔,得周章。其时周章已为吴地之君,于是封周章于吴;又封周章弟虞仲于中原(指以河洛为中心的黄河中下游地区),是为虞国(其古城遗址在今山西省运城市平陆县)。自此,吴与虞均为诸侯国。 据《中外历史年表》,周武王克殷在公元前1066年,卒于公元前1064年,则周章、虞仲封为诸侯,当在公元前1066-1064年这三年之中,距今3088-3090年。

2、发展——熊遂至吴王寿梦。

周章卒,子熊遂立。熊遂卒,子柯相立。柯相卒,子彊鸠夷(“彊”同“强”)立。彊鸠夷卒,子馀桥疑吾立。馀桥疑吾卒,子柯卢立。柯卢卒,子周繇立。周繇卒,子屈羽立。屈羽卒,子夷吾立。夷吾卒,子禽处立。禽处卒,子转立。转卒,子颇高立。颇高卒,子句卑立。(是时晋献公灭中原虞国)。句卑卒,子去齐立。去齐卒,子寿梦立(从《史记》,《春秋》《左传》作“乘”。)。前后共十四代。吴国不断发展,国君称王。《中外历史年表》载,王寿梦元年,即公元前585年。

3、强盛——诸樊至阖庐。

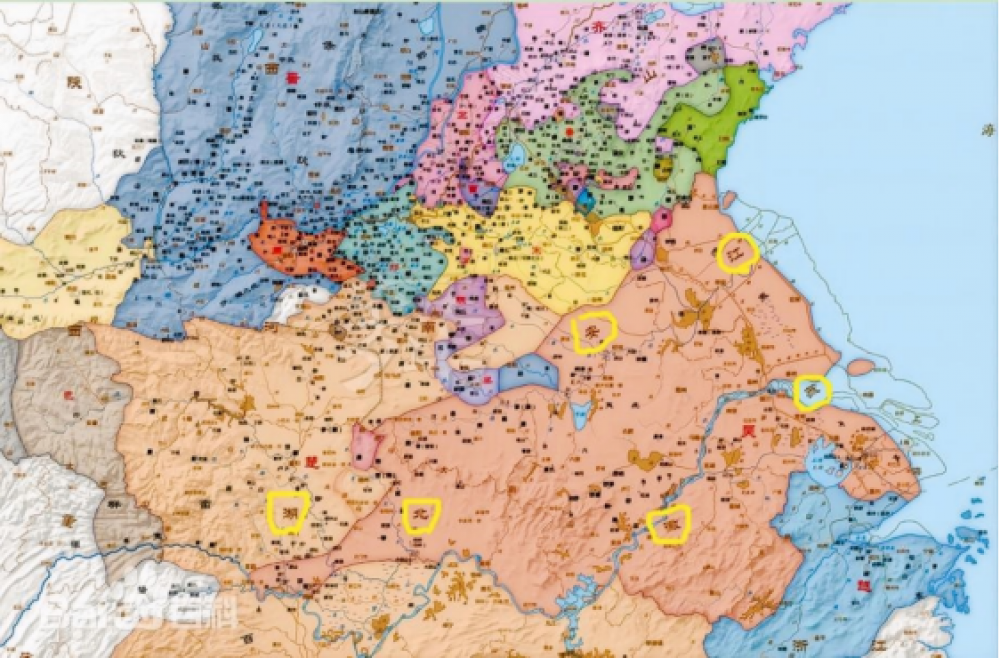

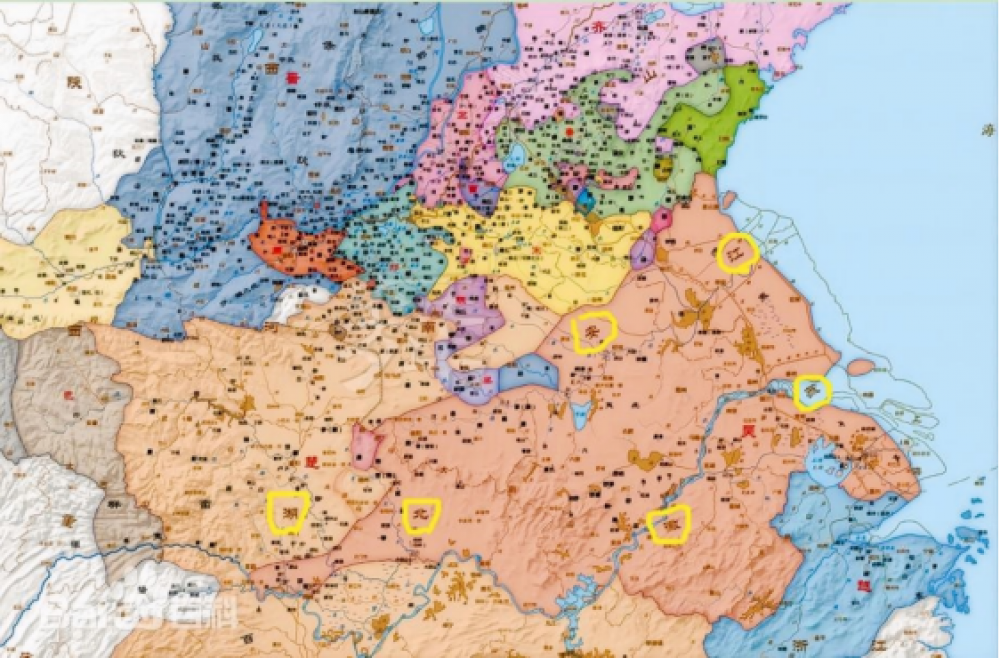

吴王寿梦有子四:诸樊、余祭、余昧、季札。季札贤,而寿梦欲立季札,季札不受。寿梦卒(王寿梦二十五年,公元前561年),诸樊代行政事,待寿梦丧事毕,让位季札,季札又不受;吴人坚持立季札为王,季札“弃其室而耕”。于是吴人拥立诸樊。 诸樊为王十三年,卒,命以国授弟馀祭,昆仲相约,依次传承王位,兄终弟及,必致国于季札而后止,以称先王寿梦之意,且嘉季札之义。 余祭立,封季札于延陵,号曰“延陵季子”。王余祭四年,使季札聘于鲁;去鲁使齐,适晋。十年,楚灵王联合诸侯攻打吴国朱方(今镇江市区附近),吴国反攻楚国,败楚兵,夺取楚国三邑。十二年,楚复攻吴,再为吴国所败。 十七年,王馀祭卒,弟馀眜(一作“馀昧”“夷眜”)立。四年,王馀眜卒,欲授弟季札。季札复让,逃去。于是吴人乃立余眜之长子僚,是为王僚。 王僚八年,吴使诸樊长子吴光伐楚,败楚师;率师北伐,败陈、蔡之师。九年,再伐楚,夺取楚国的居巢、钟离二地。 王阖闾三年,率兵伐楚,夺取楚国舒地。四年,复伐楚,取六与灊二地。五年,打败越国。六年,迎战楚国来犯之师,大败楚军于豫章(《左传》杜预注“在江北淮水南”),再次夺取楚国的居巢。九年,阖闾与唐、蔡结盟,兴师伐楚,兵至汉水,两军隔水而阵。吴军使五千人渡河袭楚,楚兵大败,吴王纵兵追击,五战五胜,直逼楚国郢都。楚昭王逃出都城,奔郧,再逃奔随地。吴兵破郢而入。十年春,吴兵留郢未归,越国闻之,攻打吴国;适逢秦兵救楚击吴。在秦、越两军联合攻击下,吴师败。九月,楚昭王复入郢都。十一年,吴王使太子夫差伐楚,夺得番地,楚昭王大恐,再弃郢都,徙居鄀地。 当此之时,吴国疆土东至于海,西至于楚,几乎囊括今天江苏、安徽的全部,直插湖北、湖南。今日安徽的绝大部分地域,并入吴国版图,成为中华吴氏重要的居住地域之一。其时楚国都城,在今荆州城北二十里处,考古学家在此发掘出 “楚王兵马阵” 。吴王阖闾与唐、蔡结盟,兴师伐楚,渡汉水,破郢都,汉水正流经荆州之北。考古学家在 “小丹阳横山” (今芜湖南京交界处)一带发现吴国王陵,也可以证明其时芜湖南京,已经成为吴国腹心之地。参见《汉水荆州图》、《春秋时期吴国疆域图》。 自太伯仲雍至夫差,在前后共计21代吴氏先祖的努力下,江苏、安徽的古吴先民,创造了辉煌灿烂的古吴文化。至今,安徽江苏仍跻身于我国粮食主产省份;勾吴铸造业更处于当时全国领先水平。屈原《国殇》中 “操吴戈兮披犀甲”,辛弃疾《水龙吟 · 登建康赏心亭》中 “把吴钩看了,栏杆拍遍”,或引吴戈,或言吴钩,吴戈、吴钩成为神兵的代名词。把北方先进的文化礼仪与当地风俗结合起来,则形成了吴国极富特色的社会文化。 但是,有些心怀偏见的所谓学者,居然说“吴国的国家形态”是“落后的政治体系和野蛮的‘全民皆兵’的军事组织”,“与之相适应的是吴国没有国家的宗教制度和礼仪制度”,动辄 “御驾亲征,倾巢而出”,“滞后的社会结构、落后的生产关系与先进的兵器制造技术构成了矛盾综合体的吴国社会”。(见《安徽吴氏统谱》修改版)吴国几乎成为 “落后” “野蛮” 的代名词;甚至“全民皆兵”“御驾亲征”,都成为贬低吴国的口实。在他们眼里,吴国仍然属于“荆蛮”,不惜彻底否认吴国的文化。令人愤懑而痛心!